Ausstellungen

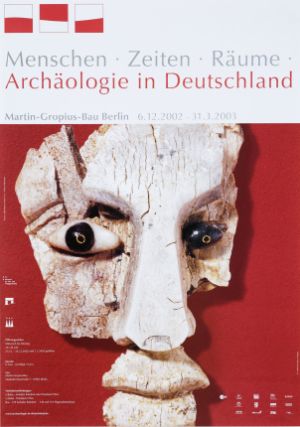

People ⠂Times ⠂Spaces. Archeology in Germany

6 December 2002 to 30 March 2003

Die große Ausstellung präsentierte die spektakulärsten und spannendsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen 25 Jahre aus allen 16 Bundesländern. Mehr als 5000 Funde illustrierten die Erd- und Menschheitsgeschichte von den Fossilien der Urmeere bis ins 20. Jahrhundert Das unkonventionelle Gestaltungskonzept dieser Ausstellung verließ gewohnte Pfade. Es war eine Archäologie-Schau der anderen Art, die den Besucher in eine faszinierende Welt zwischen Vergangenheit und Zukunft führte.

Poster of the exhibition „People ⠂Times ⠂Spaces“

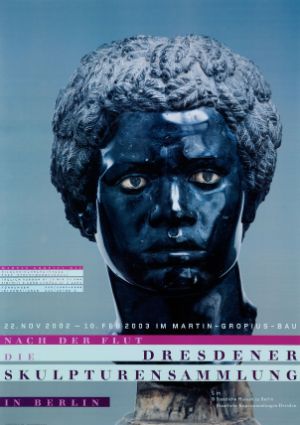

After the Flood. The Sculpture Collection of Dresden in Berlin

23 November 2002 to 10 February 2003

Die Bilder gingen um die Welt: in der Antikenhalle des Albertinums in Dresden wurde es eng für die Werke der klassischen Antike. Um die griechischen und römischen Originalskulpturen, Vasen, Bronzen und Terrakotten versammelten sich Tausende von Figuren und Köpfe aus allen Epochen der Kunstgeschichte – Gipsabgüsse und Originale, die während der Flutkatastrophe im August 2002 in dramatischen Stunden aus den Kellerdepots des Albertinums geborgen wurden, ein faszinierendes Panorama der Skulptur aller Zeiten, aber auch Dokument einer Notsituation mit eingeschränkter Zugänglichkeit der Werke.

Poster of the exhibition „After the Flood“

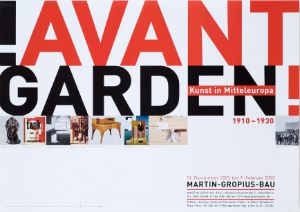

!AVANT-GARDES! Art in Central Europe 1910–1930

10 November 2002 to 9 February 2003

Die Ausstellung „!Avantgarden! Kunst in Mitteleuropa 1910–1930“ zeigte, wie sich die verschiedenen avantgardistischen Strömungen in der Kunst in Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und Deutschland während einer Phase der Moderne zwischen 1910 und 1930 gegenseitig beeinflussten. Wegen des Kalten Krieges sind diese künstlerischen Entwicklungen weitgehend in Vergessenheit geraten. Die langjährige Geschichte Zentraleuropas zeichnet sich durch ein Wechselspiel zwischen Völkern, Nationen, Religionen und Regierungssystemen aus, mit vielfältig ausgebildeten Identitäten, die sich kontinuierlich verwandelten.

Poster of the exhibition „!AVANT-GARDES!“

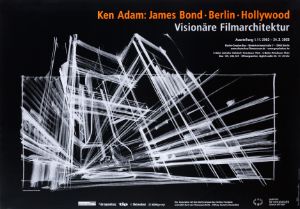

Ken Adam: James Bond – Berlin – Hollywood. Visionary Film Architecture

1 November 2002 to 24 February 2003

Ken Adam ist der wohl bekannteste Production Designer der Filmgeschichte. Der gelernte Architekt hat in Filmen Welten erschaffen, die jede Wirklichkeit übertrafen. Vielen geläufig ist jene Anekdote über Ronald Reagan, der beim Amtsantritt im Weißen Haus den War Room suchte, wie ihn Ken Adam für Stanley Kubricks Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1963) entworfen hatte.

Poster of the exhibition „Ken Adam“

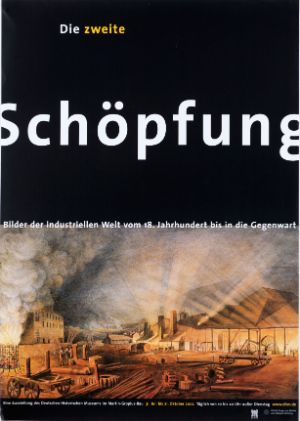

The Second Creation. Pictures of the instustrial World from the 18th century to the present

31 July to 21 October 2002

Der Einsatz von Maschinen hat das Verhältnis des Menschen zu Natur und Umwelt seit dem 16. Jahrhundert grundlegend verändert. Die technische Befreiung von den Zwängen der Natur bewirkte eine zweite, technisch-industrielle Schöpfung des Menschen und beförderte das Entstehen ganzer Industrielandschaften. In der Malerei bildete sich seit dem 18. Jahrhundert die neue Fachrichtung des Industriebildes heraus.

Poster of the exhibition "The Second Creation"

New German Architecture. A Reflective Modernism

17 July to 16 September 2002

Nach der epochalen Zäsur von 1989 befindet sich die BRD politisch, gesellschaftlich und kulturell in einer neuen Situation. Vieles spricht dafür, dass sich die deutsche Identität verändert hat und weiterhin verändert. Das Bild dieser sich wandelnden Identität findet nicht zuletzt Ausdruck in der Neuen Deutschen Architektur (NDA). Diese lässt sich in keine formalen oder programmatischen Schemata pressen.

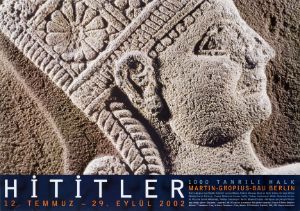

The Hittites. The People of a 1000 Gods

12 July to 29 September 2002

Im 3. Jahrtausend v. Chr. besiedelten die Hattier Anatolien und bildeten die Urbevölkerung. Mit ihr vermischten sich die Hethiter als indoeuropäische Sprachträger, die gegen Ende des 3./Anfang des 2. Jahrtausends in dieses Gebiet einwanderten. Unter weiteren nomadischen Einflüssen kristallisierte sich Mitte des 2. Jahrtausends das Großreich der Hethiter heraus, zu dem weite Teile Anatoliens und zeitweise auch die nördliche Hälfte des heutigen Syrien zählten.

Poster of the exhibition „The Hittites“

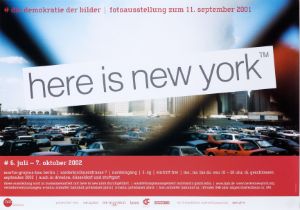

Here is New York. The Democracy of Images

5 July to 7 October 2002

In der Fotoausstellung „Here is New York: Die Demokratie der Bilder“ eröffnete sich dem Betrachter eine weitere Perspektive der Geschehnisse des 11. September 2001. Die Bundeszentrale für Politische Bildung zeigt 500 der mehr als 7000 Fotografien von Profis wie Laien aus der New Yorker Ausstellung. Per Internet waren die Bilder für je 25 Dollar zugunsten des Kinderhilfsfonds „Children’s Aid Society’s World Trade Center Fund“ zu erwerben.

Poster of the exhibition "Here is New York"

The Faded Ideal. Comtemporary Photographers examin “Classic Today”

8 May to 6 June 2002

Sieben zeitgenössische Fotografen aus sieben Ländern widmeten sich dem Thema „Klassik heute“. Jenseits klassischer und klassizistischer Oberflächen fotografierten sie Ende März eine Woche lang in Berlin, um ihre Ergebnisse in einer Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau zu präsentieren. Gesellschaftliche Veränderungen lassen Bauwerke entstehen und verschwinden. In Griechenland und Italien als Ruinen einer untergegangenen Hochkultur bewahrt und inszeniert, werden historische Gebäude in Städten wie London, Paris oder Berlin später meist einer Fremdnutzung unterworfen: aus Schlössern wurden Museen, aus Krankenhäusern Verwaltungsgebäude.

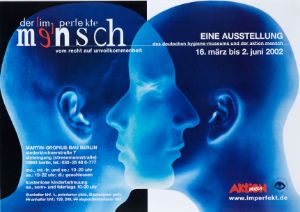

The (Im)perfect Human. About the right to imperfection

16 March to 2 June 2002

Jede Kultur definiert neu, welche Körper als vollkommen gelten sollen. Gemessen an solchen Bildern der Perfektion ist jede menschliche Realität imperfekt. Vorstellungen der Vollkommenheit können Höchstleistungen provozieren, zugleich aber auch ein aggressives Potential entfalten. Der perfekte Mensch wäre der an sein Ende gekommene Mensch, die Wahrnehmung eigener Unvollkommenheit dagegen eröffnet die Möglichkeit zu stetiger Entwicklung.

Poster of the exhibition „The (Im)perfect Human“

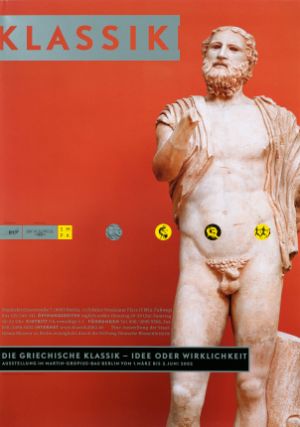

The Greek. Classic Idea or Reality

8 March to 2 June 2002

Über 700 Objekte aus 120 Museen der Welt wurden in Berlin zusammengeführt: Zeugnisse aus dem griechischen 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. und aus den europäischen Epochen, die sich später auf die griechische Klassik bezogen haben. Kaum ein Wort wird so inflationär gebraucht wie Klassik und seine zahlreichen Ableitungen und kaum eine andere historische Epoche hat auf spätere Generationen in aller Welt einen solch starken Einfluss ausgeübt wie die griechische Klassik des 5. Jahrhundert v. Chr. Die von der Antikensammlung Berlin organisierte Ausstellung „Die Griechische Klassik – Idee oder Wirklichkeit“ führte erstmals einem breiten Publikum den Ursprung aller Klassik-Phänomene umfassend vor Augen. Dabei wurden nicht nur bedeutende Kunstwerke gezeigt, sondern auch das tägliche Leben sowie die Schattenseiten herausgestrichen, die ein durchaus widerspruchsvolles Gesamtbild der Epoche ergaben.

Poster of the exhibition „The Greek Classic“

Eva Castringius. The Big Sky: Los Angeles – Berlin. Photographs

8 March to 29 April 2002

Die Stipendiatin der Villa Aurora von 2001 wurde 1967 in München geboren und studierte von 1993 bis 1999 Malerei und Fotografie an der Hochschule der Künste in Berlin. Für ihre herausragenden Arbeiten erhielt sie 1999 das Karl-Hofer-Stipendium und 2001 auch den Atelierpreis der Karl-Hofer-Gesellschaft.

Die Fotoserie „The Big Sky“ entstand 2001 in Berlin und während ihres Stipendiatenaufenthalts in der Villa Aurora in Los Angeles. Dabei schuf Castringius keine nüchterne Metropolenfotografie, sondern eine persönliche Reise durch zwei Städte, mit ihrem Wagen als häufig wiederkehrendem Bindeglied: einem weißen VW-Käfer in Berlin und einem roten Volvo in Los Angeles, die sie beide zu Kunstwerken umgebaut hatte.