Aural Inheritances of the Swahili Seas

Yvonne Adhiambo Owuor und John Njenga Karugia im Gespräch mit Natasha Ginwala

Yvonne Adhiambo Owuor und John Njenga Karugia befassen sich mit dem Swahili-Meer und den afroasiatischen Küsten als Speicher transkultureller Erinnerung und Zugehörigkeit zu den Vorfahr*innen. Sie erkunden literarische, akustische und wissenschaftliche Praktiken der Aufzeichnung maritimer Kosmopolitismen und gemeinschaftlicher Geschichten, wobei sie auch die nicht-menschlichen Hüter*innen des Meeres berücksichtigen.

Das Gespräch fand im Rahmen der Ausstellung IndigoWaves and Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora (6.4.–13.8.2023) statt, kuratiert von Natasha Ginwala und Bonaventure Soh Bejeng Ndikung mit Michelangelo Corsaro. Die Ausstellung bestand aus zwei Teilen, die in Resonanz komponiert worden waren und gleichzeitig im Gropius Bau und bei SAVVYContemporary in Berlin gezeigt wurden. Das Gespräch wurde von Natasha Ginwala eingeleitet und moderiert. Es wurde als Beitrag für das Gropius Bau Journal bearbeitet.

Natasha Ginwala: Es ist mir eine große Freude, heute Menschen bei uns zu haben, die für die Gestaltung unserer Arbeit hier im Gropius Bau, bei SAVVYContemporary und im ZeitzMOCAA entscheidend waren: Indigo Waves and Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora. Ohne die Stimmen und die Arbeit von Menschen wie Yvonne Adhiambo Owuor und John Njenga Karugia wäre dieses Projekt nicht das, was es ist.

Ich sehe Euch beide als Bewohner*innen und Reisende – „Jahazis“, wie der Dichter Haji Gora Haji es sagen würde – der Swahili-Meere, die uns mit der facettenreichen Vergangenheit verbinden, aber auch die Idee vom heutigen Kenia durch den innewohnenden Begriff der diasporischen Kulturen und der afroasiatischen Imaginationen verkomplizieren. Die Politik der Namensgebung ist etwas, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Ihr beide habt euch sowohl in Eurer akademischen als auch in Eurer literarischen Arbeit damit auseinandergesetzt und ausgiebig darüber gesprochen. Angesichts der aktuellen Tendenz, die Welt des Indischen Ozeans als eine Art Teilgebiet des Studiums und der Kategorisierung zu betrachten, stelle ich mir folgende Fragen: Wie entgehen wir den Fallen, die mit einem gewissen Regionalismus einhergehen? Was hat die Politik der Namensgebung damit zu tun?

John Njenga Karugia: Der Indische Ozean hat alles Kosmopolitische an sich. Meiner Meinung nach geht es beim Kosmopolitismus um den Dialog, um die Übernahme von Verantwortung, um die Idee, die eigene Verantwortung gegenüber anderen ernst zu nehmen. Daher ist es im Sinne der Politik der Namensgebung schon sehr problematisch, einen gemeinsamen Raum, ein gemeinsames Gewässer, „Indisch“ zu nennen, weil es den indischen Subkontinent und die indische Nation einbezieht und viele andere ausschließt.

Yvonne Adhiambo Owuor: Ich denke, es ist sogar noch gravierender als das und hängt mit der Geschichte dessen zusammen, was ich die Evakuierung aller afrikanischen Handlungsmacht nenne. Es gab eine Böswilligkeit, die von jenen ausging, die in diesen kosmopolitischen, globalen Raum eindrangen. Sie entschieden, dass insbesondere das Narrativ der afrikanischen Handlungsmacht in den Gewässern nicht in die Taxonomie passt, die von einigen dieser Idiot*innen, einschließlich Carl Linnaeus [1], mit dieser Hierarchie der Pigmentierung geschaffen wurde. Welch eine Kränkung für die Portugies*innen und die Engländer*innen, als sie sich mit der Tatsache konfrontiert sahen, dass es eine Navigationsgeschichte, Navigationsmethoden, eine Handelsgeschichte gab, die den Westen weder in den Mittelpunkt stellte noch einbezog. Das Leben ging weiter, vor allem in diesem globalen Monsun-Komplex, in dem der Westen nur am Rande vorkam. Der afrikanische Mensch, der Mensch mit der dunklen Haut, hatte eine sehr zentrale Rolle gespielt. Es ging nicht um Dominanz, sondern um Beteiligung und Handlungsmacht in den Bereichen des Handels, der Geschichte, der Bildung, der Technologie und des Meeres. Es gab all diese dummen Mythen, dass der afrikanische Mensch Angst vor dem Meer hatte. Die Verbindung der Afrikaner*innen mit dem Meer beschränkte sich auf die Küste als handwerkliche Fischer*innen oder sie waren Fracht auf einem fremden Schiff, das sie als Versklavte verkaufen sollte. Es gab über 300 verschiedene Schiffsmodelle, und viele von ihnen wurden an Orten entlang der ostafrikanischen Küste gebaut, wie z. B. auf der Insel Pate. Die Spuren davon sind immer noch da. Dennoch bestand das Bedürfnis zu evakuieren – und dies war ziemlich erfolgreich – und jedes Gefühl für die afrikanische Imagination zu beseitigen. Selbst auf dem indischen Subkontinent gibt es die Siddis. Im Grunde handelt es sich dabei um frühere Ostafrikaner*innen, die sich in Gujarat niederließen, so wie sich frühere Inder*innen in Teilen von Ostafrika niederließen. Bis heute werden die Siddis, selbst in der zeitgenössischen indischen Literatur, als ehemalige Versklavte bezeichnet. Ich hatte die Ehre, eine Performance-Gruppe aus Gujarat in Ostafrika zu empfangen, als ich beim Zanzibar Film Festival war. Sie erzählten ihre eigenen Geschichten darüber, wer sie sind und wie sie dort als Seeleute, Lehrkräfte, Kaufleute und Abenteuerreisende gelandet sind. Nicht als Versklavte. Das gleiche Narrativ wiederholt sich, wenn es sich um die afrikanische Diaspora in Persien oder an anderen Orten handelt. Dadurch wird uns äußerst bewusst, was es eigentlich bedeutet, alle afrikanische Handlungsmacht zu evakuieren, auszulöschen und zu entfernen und auch die historische Verwurzelung unseres ozeanischen Imaginären zu leugnen. Es geht nicht nur um die Politik der Namensgebung. Es geht um die Politik der Auslöschung, Entmenschlichung und Evakuierung.

Njenga Karugia: In dem Teil der Ausstellung, wo meine Arbeit gezeigt wird, befindet sich ein Foto, das ich im Museum Bahari in Jakarta aufgenommen habe. Bahr bedeutet auf Arabisch „Ozean“, auf Indonesisch und Kiswahili heißt es bahari. In dem Museum gab es sieben Räume, die versuchen, die Geschichte der Ankunft der verschiedenen ethnischen Gemeinschaften in Indonesien und der Reisenden darzustellen. Die Räume hießen „The Room of the Portuguese Sailor”, „The Room of the Japanese Sailor” und so weiter. Besonders beunruhigend fand ich, dass Vasco da Gama [2] dort in Form eines riesigen menschlichen Ausschnitts aus Karton ausgestellt war. Aus der Geschichte und aus seinem eigenen Tagebuch wissen wir, dass er es ohne „Lots*innen“ niemals bis nach Indien und zu anderen Orten am Indischen Ozean, sei es Kilwa Kisiwani oder Malindi, geschafft hätte. Diese Lots*innen waren im gesamten Indischen Ozean, im Afroasiatischen Meer und in den Swahili-Meeren bekannt. Sie verstanden es, die Sterne zu lesen. Wer in diesen geografischen und topografischen Verhältnissen die Sterne nicht lesen konnte, konnte auch nicht segeln. Was tue ich also in solchen Räumen? Ich komme dort an und stelle fest: „Was hat es mit der Schwärze in diesem Raum auf sich?“ Also stelle ich mich dort auf und lasse mich kurz von einer Person fotografieren, damit ich sagen kann: „Ja, ich bin der*die Ahne dieser Lots*innen. Und auch wenn ihr mich auslöscht – nun, für einen kurzen Moment bin ich hier.“ Und vielleicht wird dieses Bild in der Welt herumgehen.

Indigo Waves and Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora, Installationsansicht, Dr. John Njenga Karugia und Khamis Ramadhan, Afrasian Memories in East Africa, Gropius Bau (2023)

© Gropius Bau, Foto: Luca Girardini

Ginwala: Wir denken über Mündlichkeit nach, da wir uns mit Auslöschungen befassen, mit systemischen Auslöschungen – in der Ausstellung beziehen wir uns auch auf Musik und klangliche Praktiken. In meinem Umfeld ist das selbstverständlich auch durch Bonaventure Soh Bejeng Ndikung geschehen, der Mitverschwörer dieses Projekts ist, aber auch durch dich, Yvonne. Einer der Orte, die wir alle besucht haben, ist die DhowCountries Music Academy in Sansibar. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Zentrum zur Bewahrung des Wissens über die Taarab-Musik, Kidumbak, Ngoma und so weiter. Es gibt einen speziellen Mix, der mit Studierenden und Lehrkräften der Dhow Countries Music Academy von einem Stück namens ‚Pakistan‘ erstellt wurde. Es wurde zum ersten Mal in Bombay aufgenommen, aber dieser spezielle Mix wurde in Sansibar, in Stone Town, gesungen. Das Stück spielt also wirklich mit geopolitischen Spannungen, es ist ein unglaublicher akustischer Kreislauf – das Lied durchbricht die Vorstellung von der Nation als singulärem Raum und verwandelt sie in Lyrik. Es wird auch so gesungen, dass es auf eine matrilineare Weise weitergegeben wird. Das Lied wurde ursprünglich von Siti binti Saad [3] komponiert. Als ich es hörte, wurde es von ihrer Urenkelin Siti Muharam gesungen. Es wäre großartig, über das klangliche Erbe zu sprechen, das wirklich in deine Arbeit einfließt, sei es dein Dokumentarfilm, lieber John, oder dein Schreiben oder die Atmosphäre, die du in Stone Town einatmest, während du dir das kommende Schreiben ausmalst, liebe Yvonne.

Njenga Karugia: Wenn ich mir dieses Lied anhöre, höre ich die Trommeln meiner Großmutter in Naivasha. Ich würde diese Klänge, die ich schon einmal gehört habe und die mit dieser Musik in Verbindung stehen, „Swahili-Meeresmusik“ nennen. Diese Klänge habe ich schon gehört, bevor ich das Meer überhaupt gesehen habe, denn als Kind lebte ich etwa 700 Kilometer vom Meer entfernt. Das Lied nimmt mich auch auf eine Reise nach Indonesien mit. Zu einer Zeit, nachdem ich den Ozean kennengelernt hatte und den Ozean studierte. Ich gehe in Bandung spazieren, das für mich die musikalischste Stadt der Welt ist – überall erklingt Musik. Während ich die Straße entlanglaufe, höre ich Taarab-Klänge. Diese Musik dringt in meine Seele ein – es war wahrscheinlich die Musik, zu der ich mich am meisten verbunden gefühlt habe. Zum Abschluss bringe ich euch noch an einen anderen Ort: Ich bin irgendwo in Ahmedabad in Gujarat bei den sogenannten „Siddi-Lagern“. Wir verbringen einen Abend in ihrem Haus, wir sind im Schlafzimmer ihrer Großmutter, das auch als Wohnzimmer dient, und wir tauschen Musik aus. Die Großmutter singt. Meine Ohren versuchen zwar, ihr ganz genau zuzuhören, aber ich kann nicht begreifen, was sie sagt. Also schreibe ich die Phonetik des Gesangs auf – eigentlich singt sie in ihrer Sprache aus Gujarat; sie singt auf Swahili. Das ist das Swahili, das seit Jahrhunderten von den Afrikanischen Inder*innen gesprochen wird. Sie singt: „Junge hat keinen Vater und keine Mutter.“ Dann bemerkt die Großmutter: „Dieser Mann sagt, er kennt die Worte des Liedes und er kann uns sagen, was es bedeutet.“ Ich sagte: „Ich kann euch nur einen Teil der Bedeutung sagen, aber ich weiß nicht, was es in eurem Kontext bedeutet.“

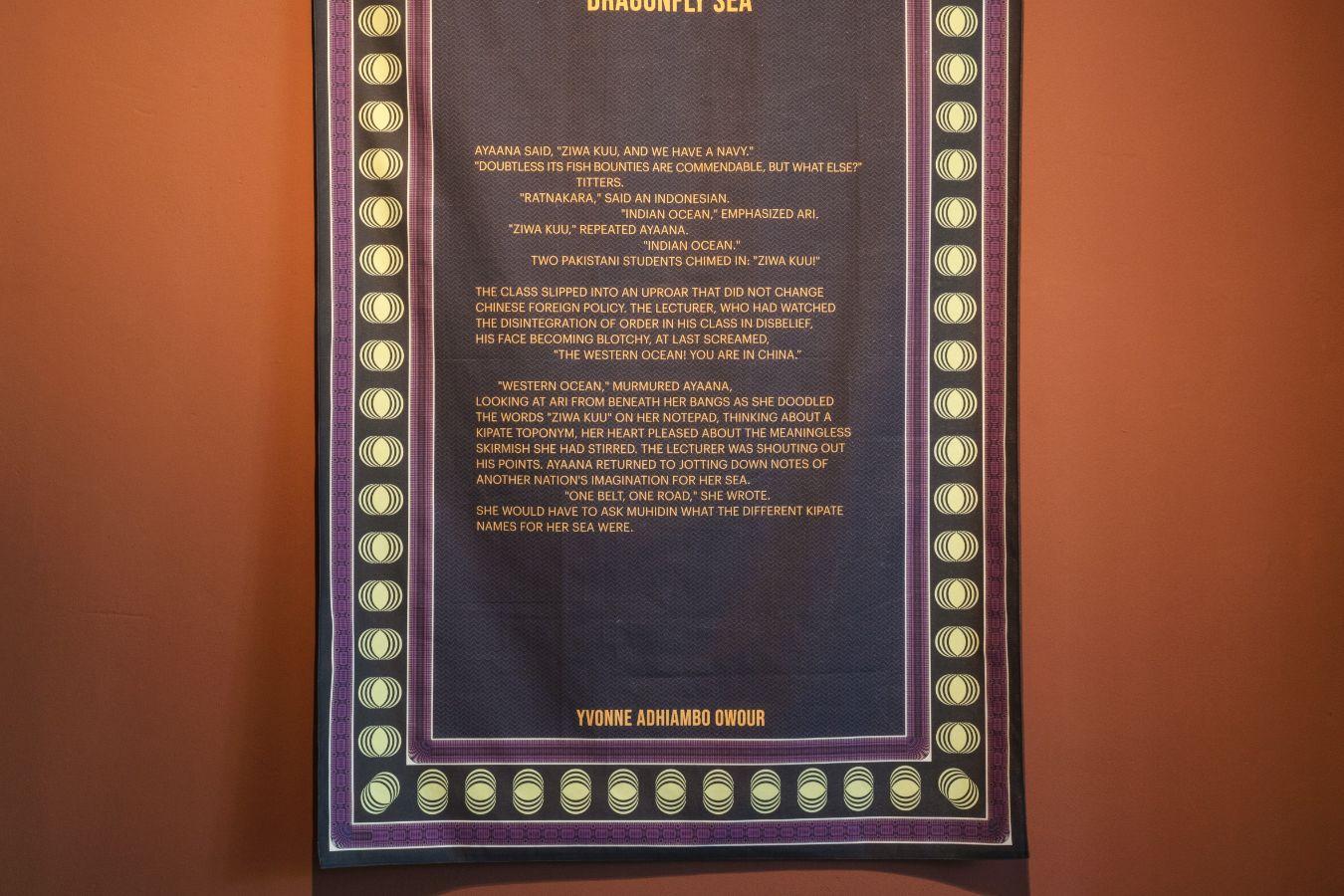

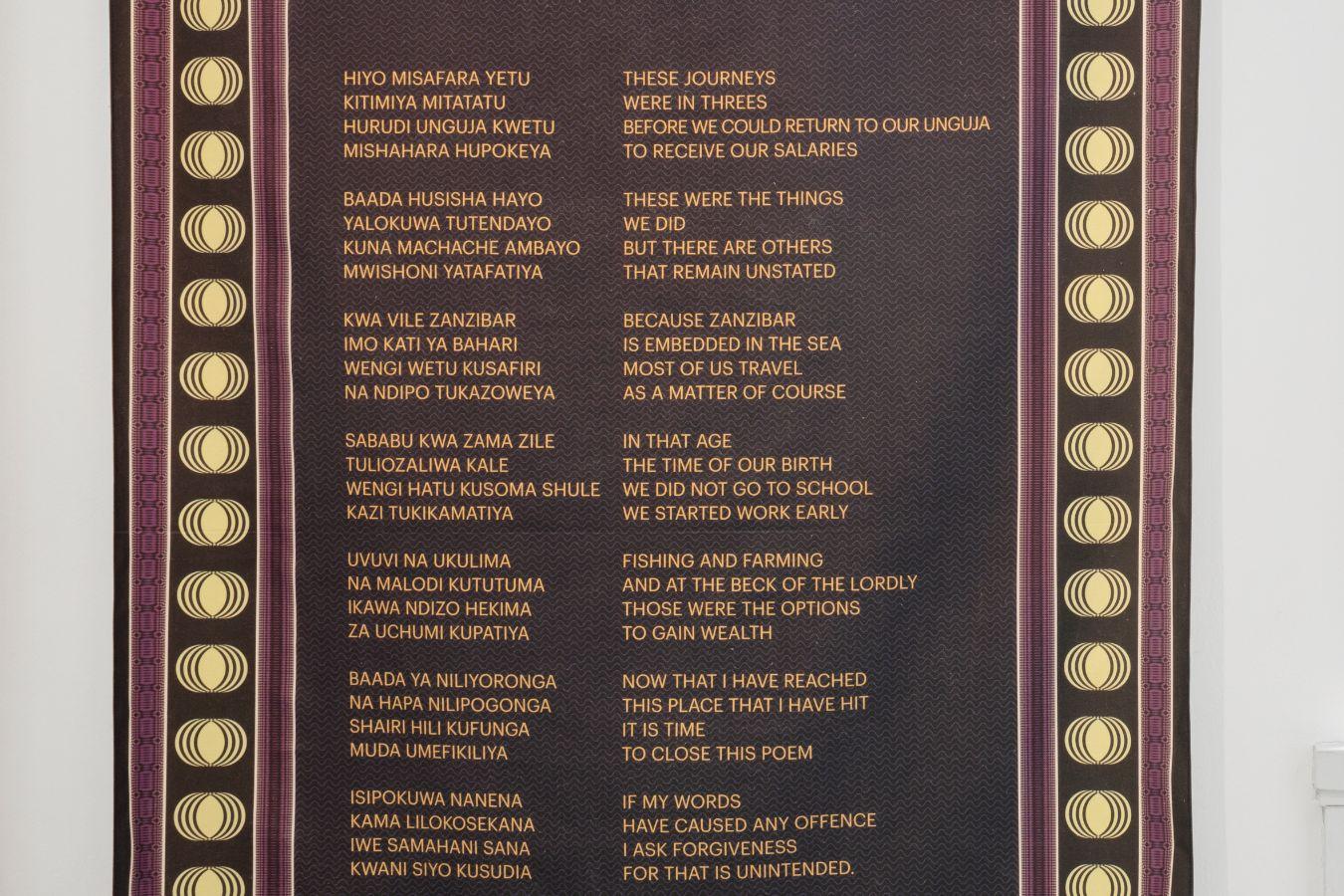

Indigo Waves and Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora, Installationsansicht, Yvonne Adhiambo Owuor, The Dragonfly Sea, 2019, Gropius Bau (2023)

© Gropius Bau, Foto: Luca Girardini

Adhiambo Owuor: Das Lied brachte mich zurück nach Sansibar, als ich in die Landschaft dieser unglaublichen Musik eintauchte. Es gibt so viele verschiedene Arten von Taarab. Taarab ist Teil des Geschenks dieser Meere an diese Welt, an die Welten des Indischen Ozeans. Überall auf unseren Gewässern werdet Ihr auf seine Vielfalt und Variationen stoßen. Die Musik hat nicht nur etwas Universelles, sondern auch etwas Grundlegendes und Geheimnisvolles an sich. Es ist fast so, als ob das Lied eine Art Kartographie der Welten darstellt. Das Lied reist auf diese unglaubliche Weise. Wenn du dich auf die Erfahrung von Taarab einlässt, wo auch immer du das tust, öffnet es fast eine Tür und du trittst ein. Es ist keine Musik, die dich mitten ins Gesicht trifft. Sie zieht dich in sich hinein und du wanderst plötzlich in ihre Orte und Räume, selbst wenn du die Worte nicht verstehst. Es heißt, Taarab sei ein arabisches Lehnwort, was ich bezweifle. Die Gelehrten, die später kommen, schreiben alles den Araber*innen oder den Perser*innen zu, nie den Menschen an der Küste. Einfach weil ich es kann und weil ich eine Künstlerin bin, werde ich sagen, dass Taarab ein Swahili-Wort ist. Ich kann es! Diskutiert mit mir! Es ist dasselbe Konzept, das mit dem verbunden ist, was viele als 1001 Nacht kennen, was im Swahili-Raum als Alfu Lela Ulela bekannt ist. Die Swahili werden nicht sagen, dass es ihnen gehört. Sie werden sagen, es gehört allen. Es gehört jeder Person. Er wird nicht einer bestimmten Kultur oder race zugeschrieben. Genauso verhält es sich mit Taarab.

Ginwala: Es fasziniert mich, wie es für dich in den Raum des Schreibens einfließen kann. Das ist etwas ganz Besonderes. Da ist dieses verkörperte Gefühl für Rhythmus.

Adhiambo Owuor: Ich verwende eine bestimmte Version von Taarab in Das Meer der Libellen, die sehr bekannt ist und viele Variationen hat. Bevor ich eine Geschichte beginne, muss ich ihre Musik hören. Und die Musik findet mich. Ich suche nicht nach ihr. Wenn sie zu mir kommt, ist es beinahe so, als ob ich jetzt die Erlaubnis bekommen habe, die Geschichte zu finden. Die Musik ist wie ein Fluss, und auf der Rückseite des Flusses der Musik erscheinen dann die Charaktere.

Ginwala: Das wäre ein guter Moment, um über die menschlichen Hauptfiguren als Wächter*innen des Meeres hinauszudenken. Es wirkt so irritierend, sich weiterhin nur aus der Perspektive des menschlichen Subjekts zu bewegen. Das Unglaubliche ist, dass wir in der Ausstellung mehrere Werke haben, die für dieses Projekt von zentraler Bedeutung sind und sich vom Menschlichen ins Jenseitige verlagern, zum Beispiel die Werke der Künstlerin Clara Jo. Sie gehen zu den Mineralien, zu den Vögeln, zu den verschiedenen Lebenskräften, die die Geschichten zu uns zurückbringen und uns daran erinnern, wie diese Zugehörigkeit Gestalt angenommen hat.

Adhiambo Owuor: Als eine zeitgenössische Welt, als eine moderne Welt, lernen wir erst wieder, demütig genug zu sein, um von anderen zu hören. Die Idee der Handlungsfähigkeit der anderen Wesen. Sicher, wenn du in dieser Welt des Indischen Ozeans landest, ist es äußerst faszinierend, wie die Grenzen zwischen den Welten sehr dünn sind. In Gesprächen wird ganz normal von Dschinns gesprochen: „Nadia hat letzte Nacht einen Dschinn gesehen“ – und das ist überhaupt kein seltsames Gespräch. Wer in Sansibar lebte und spät nachts von der Arbeit kam, hatte die Vorstellung von Erscheinungen oder langen Schatten, die sich um dich herum bewegten. Die Vorstellung eines umfassenden Selbst, die Vorstellung, dass es einen Platz für Geheimnisse und Wunder und für Merkwürdigkeiten gibt. Ich hoffe, dass ich diesem Aspekt unseres Seins noch viel mehr Tribut zollen kann. Ich denke, wir brauchen diesen Aspekt ohnehin als Teil unserer Menschlichkeit.

Njenga Karugia: Als junger Mann, der aus dem Hinterland von Naivasha kam, Hunderte von Kilometern vom Ozean entfernt, erinnere ich mich, dass wir Geschichten über Dschinns und Geister im Wasser hörten, vor denen wir gewarnt wurden, ohne jemals am Ozean gewesen zu sein. Es waren Geschichten über Meerjungfrauen, ihre Schatten und ihre Zwischenwesen. Als ich etwa einundzwanzig war, fuhren wir auf einer Studienreise ans Meer. Mein Blick traf auf den Blick einer Frau und ich dachte: „Ich habe von dir gehört. Ich weiß, wer du bist.“ Aber sie sah so gut aus. Also warf ich einen weiteren Blick auf sie und dachte mir: „Soll ich alles riskieren? Möchte ich an dem Ritual teilnehmen? Möchte ich verschwinden?“

Ginwala: Ein weiterer Protagonist, der für dich entscheidend war – und es liegt mir am Herzen – ihn zu würdigen, ist Haji Gora Haji. Menschen wie er, die poetische Navigator*innen sind, vereinen die vielen Dinge, über die wir gesprochen haben.

Adhiambo Owuor: Haji Gora Haji ist vor zwei Jahren gestorben. Er war der inoffizielle Poet Laureat von Tansania. Sein Werk war mehr als erhaben. Er wurde zu nationalen Feierlichkeiten eingeladen, um die Art von Utendi, die Rezitationen, in einer der verschiedenen poetischen Formen, die er kannte, vorzutragen. Aber er galt auch als Quasselstrippe, als eine Art subversive Figur. Der Staat würde ihm niemals einen Preis verleihen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass er bei einer nationalen Feier auftauchen, seine unglaublichen Gedichte vortragen und wieder gehen würde, und erst zwei Tage später würden die Regierung und die Behörden des Staates merken, dass sie beleidigt und verhöhnt wurden und völlig lächerlich gemacht wurden. Sie konnten ihn nicht vorladen, weil er sehr unschuldig war. Er würde sagen: „Nein, ich habe von einem Schmetterling gesprochen!“ Haji Gora Haji wurde zu einem der besten Mentor*innen, die sich ein Mensch nur wünschen kann. Er begann sein Leben als Fischer; er war ein Minnesänger. Er stammte von einer der abgelegenen Inseln Sansibars namens Tumbatu, die eine lange Geschichte mit Persien, dem heutigen Iran, hat. Er verstand es, die Gewässer zu lesen. Er ist die Figur, die den Charakter Muhidin in Das Meer der Libellen inspiriert. Wenn es eine Figur auf der Welt gibt, die das Meer geschrieben hat, die eine Biografie des Meeres verfasst hat, die den Gewässern einen Namen gegeben hat, die ihre Metaphern auf die unerwartetste und schönste Art und Weise wiedergegeben hat – dann war es dieser Mann aus Tumbatu, aber dennoch ein Mann der Welten des Indischen Ozeans. Er verstand es, der Welt eine Stimme zu geben. Als ich ihn einmal zu einem Interview traf, war ich von den angeblichen Ängsten vor der Rückkehr der Chines*innen nach Ostafrika angesteckt worden. Aber er fragte: „Sag mir genau, was deine Ängste sind. Menschen kommen. Menschen gehen. Menschen ziehen weg. Das Wasser verebbt, das Wasser fließt, das Wasser verebbt. Was ist daran so ungewöhnlich?“ Er war mein alter Mann des Meeres. Ein sehr wertvoller Mensch, ein verschmitzter Mann mit Sinn für Humor – ein frecher Mann, aber ein höchst liebenswerter Mensch.

© Gropius Bau, Foto: Luca Girardini

Ginwala: Da China in diesem Zusammenhang erwähnt wurde, auch als Ebbe und Flut, gibt es in diesem Teil der Welt viel Angst und viel Ignoranz bezüglich China und der chinesischen Präsenz im pluralen Sinne in den afro-asiatischen Meeren, in den Swahili-Meeren. Ihr habt beide die chinesische Präsenz auf unterschiedliche Weise eindrucksvoll dokumentiert.

Njenga Karugia: In Deutschland hat es eine hitzige Debatte über China und chinesische Interessen am Hamburger Hafen gegeben. Cosco, einer der größten Hafenunternehmen, hat von der deutschen Regierung die Erlaubnis erhalten, 24,9 % des Hamburger Hafens zu übernehmen – das ist nichts Neues, aber innerhalb der Europäischen Union hat sich eine neue Rechtsprechung herausgebildet, nämlich die Idee, chinesische Investitionen zu überprüfen, insbesondere jetzt, da China an allen Häfen in Europa Anteile hat. Warum fange ich damit an? China investiert natürlich in Deutschland. Und wir wissen, dass Deutschland einen regen Handel mit China betreibt: 30 % der Waren, die über den Hamburger Hafen abgewickelt werden, kommen entweder aus China oder gehen nach China. Eines der größten Geschenke, die ich als kenianisch-deutscher Weltbürger machen kann, ist die Tatsache, dass wir von Wissenschaftler*innen beschenkt wurden, die das Internet als Militärtechnologie entmilitarisiert und für alle zugänglich gemacht haben. Es ist die Idee der Demokratisierung des Wissens und die Idee, dass ich in meinem kleinen Büro in Berlin sitzen und Daten aus der ganzen Welt abrufen kann. Es ist die Idee der Demokratisierung des Wissens und die Idee, dass ich in meinem kleinen Büro in Berlin sitzen und Daten aus der ganzen Welt abrufen kann. Ich kann den Handel zwischen Deutschland und China beobachten. Ich kann den Handel zwischen den USA und China beobachten. Es gibt keine amerikanische Wirtschaft und es gibt keine chinesische Wirtschaft. Es gibt die amerochinesische Wirtschaft. Wenn Afrika mit China Handel betreibt, dann haben alle etwas über diesen Handel zu sagen. Der afrikanische Kontinent bietet allen die Möglichkeit, mit Afrika Handel zu treiben. Was die Menschen suchen, zumindest die Landwirt*innen und die Hersteller*innen, ist eine politische Ökonomie der Würde: Die Menschen wollen verkaufen und sie wollen für ihre Waren angemessene Preise erhalten. Sie wollen keine Geschenke. Es ist ignorant, dass die Menschen sich nicht einen Moment Zeit nehmen, um zu reflektieren. Die westlichen Medien werden die Beziehungen zwischen Afrika und China mit dem Begriff „Kolonialismus“ umschreiben. Es gibt keinen afrikanischen Menschen, der morgens aufwacht, sich unter einen Baum setzt und auf den wechselhaften Kolonialismus schaut. Die Menschen wollen Geschäfte machen. Die Menschen sind damit beschäftigt, zu produzieren, zu verkaufen, nach Märkten zu suchen und so weiter. Die Gesellschaften, die Afrika in Bezug auf den Kolonialismus reflektieren, reflektieren sich nicht selbst. Und die Medien zum Thema Kolonialismus? Sie nennen ihre Beziehung „Handel“.

Adhiambo Owuor: Der Kern der Sache ist das Jammern. Das Gejammer kommt aus dem Westen. Es gibt unglaubliche neue Räume von Möglichkeiten, die durch die Rückkehr alter Beziehungen entstanden sind – und ich betone, dass es sich um alte Beziehungen handelt. Der Kern von „Der chinesische Himmel fällt auf die afrikanischen Köpfe“ ist ein anderes Thema. Es gibt etwas, das tiefer unter der Oberfläche liegt.

Ginwala: Vielleicht ist dies ein guter Moment, um das Gespräch mehr zu öffnen. Gibt es etwas, das eine Person aus dem Publikum gerne mitteilen oder ansprechen möchte?

Publikumsmitglied 1: Ich habe eine Frage zu dem, was wir mit diesen Geschichten machen. Ich komme aus Südindien, hauptsächlich aus den Küstenregionen, und ich lebe seit etwa zehn Jahren hier. Worauf ich sehr neugierig bin, ist, wie wir uns mit diesen Geschichten und mit solchen Diskursen an unseren Küsten auseinandersetzen.

Adhiambo Owuor: Wir haben das schon vor dreißig Jahren getan. Es ist nur so, dass die Welt uns jetzt eingeholt hat. Ein Großteil der Arbeit wurde bereits von einigen unglaublichen Gelehrten wie Professor Abdul Sheriff oder dem verstorbenen Taqī ad-Dīn an-Nabhānī geleistet. Das ist einer der Gründe, warum sich Leute wie ich nicht als akademisch bezeichnen. Ich bin schon vor so langer Zeit in dieses Gebiet gezogen, dass der Westen schon aus meiner Vorstellung verschwunden war, als der Ozean mich fand. Ich verstand, dass auch ich ein Nachkomme eines immensen antiken Erbes bin, und es war mir sehr peinlich, dass ich mir dessen bisher nicht bewusst gewesen war.

Ginwala: Ich denke, die Frage ist von entscheidender Bedeutung. Da wir in Berlin sitzen, einem Ort, der mit künstlerischer Präsenz und Beiträgen gefüllt ist, war es für Bonaventure und mich wirklich wichtig, dass das Projekt nicht in Deutschland beginnt. Wir machen eine Residency in Pakistan, in Lyari, wo es eine afro-asiatische Community gibt. Es gibt dort die Siddis und die Belutschen, die ihr eigenes Erbe des Meeres haben. Für uns war es auch wichtig, dass das Projekt in Südafrika stattfindet. Ich habe auch in Sri Lanka gearbeitet, wo ich eine Verbindung zur maritimen Geschichte und zur Geschichte des Krieges hergestellt habe. Es scheint, dass es an uns liegt, die bereits in der Vergangenheit geleistete wissenschaftliche Arbeit wieder in Umlauf zu bringen und zu erschließen.

Adhiambo Owuor: Und die Schritte zu unternehmen, um diese Welten zu besuchen und in sie einzutreten, sei es auch nur durch die Anwesenheit. Es ist eine unglaubliche Zeit, in der die ganze Welt in Bewegung ist und ihren Blick auf diese Ozeane richtet, die manche Leute derzeit „indisch“ nennen. In vielerlei Hinsicht liegt sie im Zentrum der Zukunft – diese unermesslichen Möglichkeiten für alle. Niemand wird ausgegrenzt. Ich möchte nur, dass alle anderen das wissen. Diese unermesslichen Möglichkeiten der Erholung, der Entdeckung und der Imagination neuer Wege.

Njenga Karugia: Ich komme aus der Gedächtnisforschung und befasse mich mit der Frage, wie Erinnerungen entstehen und wofür sie verwendet werden, stelle aber auch eine dritte und wichtige Frage: Wie können wir Erinnerung besser machen? Wenn ich in diesen Räumen bin und Museen und Erinnerungsräume besuche, und vor allem, als ich zusammen mit Ramadhan Khamis den Dokumentarfilm AfrasianMemories in East Africa drehte, haben wir uns mit den Menschen beschäftigt, die für die Erinnerung verantwortlich sind. Ich bin sehr an der Idee des Kosmopolitismus und der Darstellung des Kosmopolitischen in kosmopolitischen Räumen interessiert. Welche Art von Geschichten erzählen wir dann? Welche Art von Darstellung machen wir? Diese Räume und Orte haben ihre Held*innen, ihre Poesie und ihre Musik – welche lokalen Geschichten können wir mit all diesen translokalen Orten verbinden?

Publikumsmitglied 2: Yvonne, ich habe an deine Worte über die Evakuierung der Handlungsmacht gedacht und daran, was getan werden muss, um eine Art Gegenkraft zu schaffen. Meeresströmungen sind heute ein Maß für die Zeit. Einige dauern nur ein paar Sekunden, andere wiederum Tausende von Jahren. Es gibt eine subozeanische Kraft. Wie kann die Handlungsmacht wiederbelebt werden, anstatt sie zu ersetzen? Kann die Idee der Brutalität des Ozeans selbst auch als eine Art des Erkennens dieser Handlungsmacht betrachtet werden? Ich denke da zum Beispiel an die Implosion des Tauchschiffs Titan im Juni 2023.

Adhiambo Owuor: Über die Brutalität hinaus könnte ich mir vorstellen, es als Erinnerung an die Kräfte zu lesen, die trotz unserer menschlichen Hybris tatsächlich Vorrang vor unseren Illusionen und Trugbildern von Dominanz haben. So sehr wir uns auch vorstellen, dass wir das können, wir werden die Ozeane nicht beherrschen. Ich hoffe, dass wir da sein werden, um die Wellen zu empfangen, unsere Sinne zu öffnen, um die Geschichten aufzunehmen, die da sind. Es gibt genug von uns, um einen Geschichtenstrang auszuwählen, zu erzählen, zu malen, zu singen, wiederherzustellen. Es ist ein Akt der Genesung, des Wiederaufbaus der Ruinen unserer Vorstellung von Geschichten. Und in gewisser Weise geht es dabei auch um die Wiederherstellung und Neuerzählung des Ozeans. Ich bin neugierig – diejenigen, die deutscher Herkunft sind: Betrachtet ihr euch als eine hanseatische Zivilisation? Seid ihr auch eine ozeanische Zivilisation? Wie ist die Beziehung zum Meer?

Publikumsmitglied 3: In der Nähe von Berlin gibt es einen riesigen Kalksteinbruch. Dieser Kalksteinbruch besteht aus Kalzium, aus Muscheln – es ist das Meer, das hier vor Millionen und Abermillionen von Jahren war. Wir laufen auf ihm und sind jeden Tag von ihm umgeben. Wir können uns auf die Geschichten dieses alten Meeres, das hier war, einlassen. Ich persönlich habe keine Beziehung zur hanseatischen Geschichte des Meeres, aber das Wissen über diesen Kalksteinbruch hat mich stark berührt.

Publikumsmitglied 4: Wenn wir über die Wiederherstellung sprechen, müssen wir meiner Meinung nach mehr Gespräche führen und die Gemeinsamkeiten anerkennen. Ich denke, dass es eine Menge Trennungen gegeben hat – die Nachwirkungen des Kolonialismus. Wir sind uns nicht bewusst, was wir gemeinsam haben. Wir sind uns vielmehr der Unterschiede bewusst, und ich denke, wir können uns in gewisser Weise dekolonisieren, wenn wir die Gemeinsamkeiten herausstellen.

Ginwala: Ich kann einfach nicht anders, als auf diese Frage der Verkomplizierung der Idee von Kenia zurückzukommen, insbesondere auch der Swahili, der Kiswahili-Politik in Bezug auf die Sprachpolitik. Ich denke dabei an Menschen wie Ngũgĩ wa Thiong'o [4] und die Frage, ob die Sprache, in der wir schreiben, uns ins Gefängnis bringen kann oder nicht. Was sind die Komplexität und die Komplikationen des sprachlichen Erbes, wie du es heute siehst?

Njenga Karugia: Ngũgĩ spricht in Globalectics: Theory and the Politics of Knowing von globalectical imagination. Es ist die Idee, dass eine Geschichte aus Pakistan, wenn sie übersetzt wird, zu uns sprechen kann.

Adhiambo Owuor: Über Ngũgĩ hinaus gibt es einen zeitgenössischen Raum – und das nimmt Ngũgĩ nichts weg –, den einige von uns die Promiskuität der Sprachen nennen. Swahili selbst ist nicht nur eine Sprache. Es wird zu einer Welt und einer absorbierenden Substanz, die alles aufnimmt, was sie braucht, um das zu sein, was sie sein will. Wenn wir uns im Wasser befinden und auf das Land schauen, gibt es diese Fluidität: Das Wasser ist fließend, es wird von den Winden geprägt, und die Winde bringen alles, was sie brauchen, in den Raum. Ein neues Lied wird immer dann geboren, wenn die Winde in Erscheinung treten. Ich betrachte die Sprache als eine Einheit, eine organische Form, einen Behälter mit Worten. Wir können nicht durch die Zwänge dessen, was wir für Sprache halten, eingeschränkt werden. Sprache muss sich entwickeln, um zu leben. Um zu leben, muss sie sich verändern können.

Yvonne Adhiambo Owuor ist Autorin, Essayistin, öffentliche Denkerin, Reisende und Entwicklerin kreativer Inhalte. Owuor hat einen Master-Abschluss in Kreativem Schreiben der Universität von Queensland, Brisbane. Für ihre Erzählung Weight of Whispers wurde sie 2003 mit dem Caine Prize for African Writing ausgezeichnet. Ihr erster Roman, Dust (2007), wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Ihr nächstes Buch, The Dragonfly Sea (2019), erforscht die lange historische Verflechtung von Ostafrika und China, die durch die Meere und eine gewagte ozeanische Imagination vermittelt wird. Sie hat für zahlreiche Publikationen weltweit geschrieben, darunter National Geographic. Sie war Writer-in-Residencedes Berliner Künstlerprogramms des DAAD.

Natasha Ginwala war Associate Curator at Large am Gropius Bau. Sie hat Übersichtsausstellungen von Bani Abidi, Akinbode Akinbiyi und Zanele Muholi kuratiert, sowie das mehrteilige Ausstellungs- und Forschungsprojekt IndigoWaves and Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora (mit Bonaventure Soh Bejeng Ndikung und Michelangelo Corsaro). Bei der Gwangju Biennale 2021, die sie gemeinsam mit Defne Ayas leitete, lag der Schwerpunkt auf einer aktiven Hinwendung zu matriarchalen Ansätzen und erweiterter Intelligenz zur Wiederherstellung des Wissens der Vorfahren und des Vermächtnisses des Widerstands. Ginwala ist die Ko-Kuratorin der Sharjah Biennale 16.

Dr. John Njenga Karugia ist Forscher, Dozent und Dokumentarfilmer am Institut für Asien- und Afrikastudien der Humboldt-Universität zu Berlin. Er forschte und lehrte an der Universität Leipzig und der Goethe-Universität Frankfurt. Er hat eingehend über die Beziehungen zwischen China und Afrika, afroasiatischen Interaktionen, transregionale Erinnerungspolitik im Indischen Ozean und transregionale Erinnerungsethik geforscht. Er war ein hospitierender Wissenschaftler an der Duke University und der Shanghai Maritime University. Sein aktueller Forschungsschwerpunkt liegt auf der transregionalen Politik, der Erinnerungspolitik und der Erinnerungsethik der Belt and Road Initiative (BRI) und hat unter anderem als Ziel, einen Beitrag zu Regionalwissenschaften und Transregionalen Studien zu leisten.

Yvonne Tang hat den Text übersetzt.

Endnotes

1 Carl Linnaeus (1707–1778) war ein schwedischer Naturforscher, der Definitionen für Gattungen und Arten von Organismen entwickelte, um ein einheitliches System für deren Namensgebung zu schaffen.

2 Vasco da Gama (ca. 1460–1524) segelte von Portugal nach Indien, um einen direkten Seeweg von Europa nach Asien zu finden.

3 Siti binti Saad (ca. 1880–1950) war eine tansanische Musikerin des Taarab-Genres und eine Ikone der Swahili-Kultur.

4 Ngũgĩ wa Thiong'o wurde 1938 in Kamirithu geboren und ist ein Schriftsteller und Wissenschaftler, der heute hauptsächlich in Gikuyu schreibt.