© Markus Posse

Markus Posse und hn. lyonga

Die Weite und das Weiß einer hohen Decke

Zwei Perspektiven auf die Praxis des Wohnens

Perspektive Eins

MarkusPosse

Wie ein*e Bürger*in weilt: die Geschichte, die auf einem Stuhl liegt

Welches Gewicht hat ein Trauma? Wie kann man es messen? Wie trägt man es mit sich herum? Und welche Macht verleiht es einem? Diese Fragen – vor allem die letzte – mögen anmaßend klingen, wenn sie von jemandem gestellt werden, der den Vorteil hatte, ein gemütliches Plätzchen auf der Messskala der lebensbedingten Verletzungen zu finden. Dieser Jemand bin ich. Ich selbst nenne mich einen Situationenerzähler.

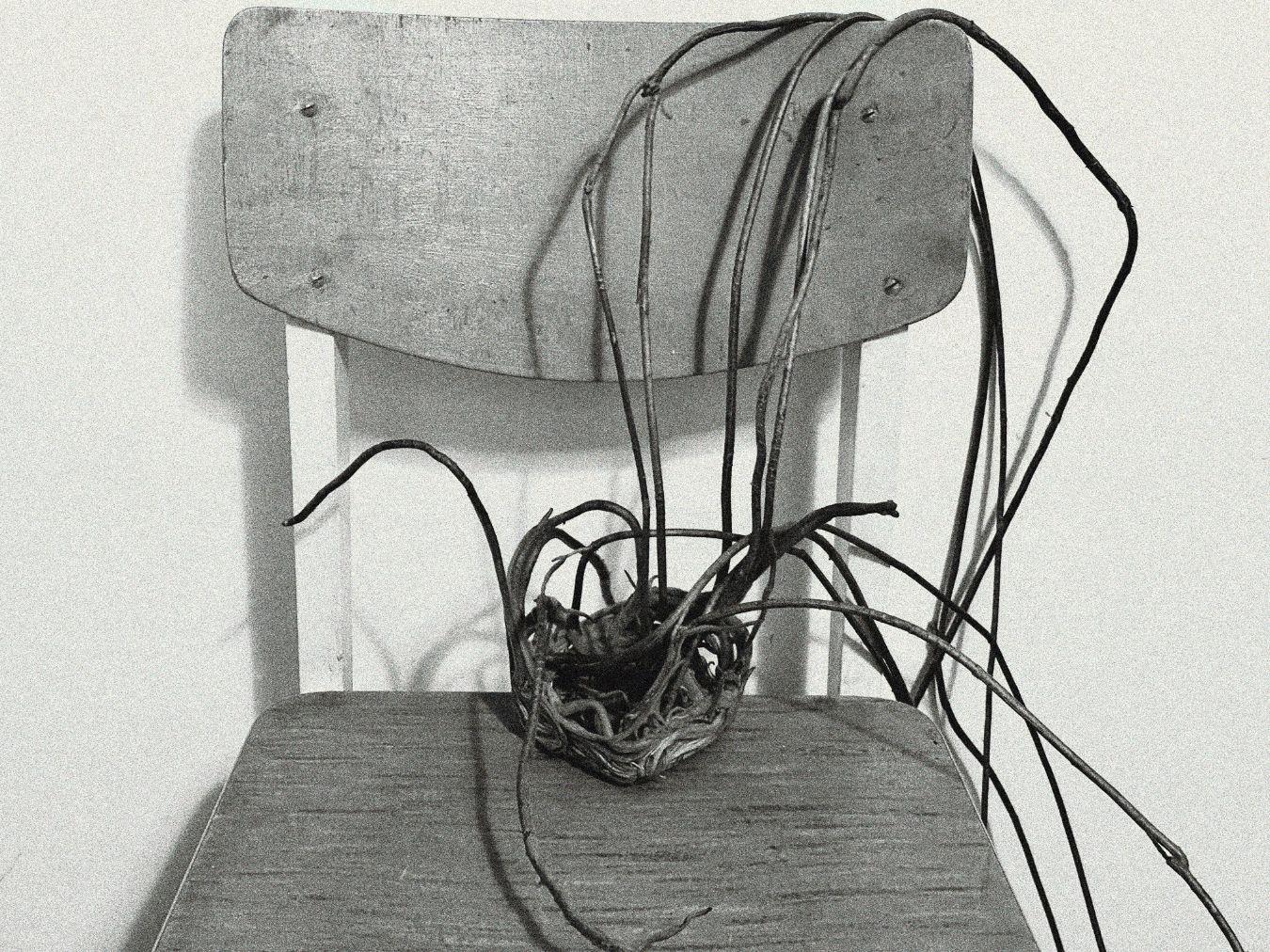

Manchmal benutze ich Worte, um die poetische Leere zu verbergen, zu der ein festes Zuhause führen kann. Ich sinke in meinen Stuhl und genieße den Taumel der Buchstaben. Ich habe es nicht nötig, den Schmerz zu wiegen. Einige dieser Worte werden Teil dieses Textes sein. Sie bilden Konzepte und suchen nach Wegen, das Unbehagen zu erklären, das ausharrende Wurzeln verursachen können. Wir sind keine Bäume, aber wenn ich von menschlichen Wurzeln spreche, ist das mehr als nur eine Redewendung. Es ist inspiriert durch die Arbeit und Liebe meines Partners, der Zweige von Ideen und Gefühlen unter seiner Haut trägt. Während ich ein Vermögen für die Haltung und Pflege tropischer Zimmerpflanzen ausgebe, hat er echteBäume in seinem Kopf. Sie haben die Form von Erinnerungen. Ich kann nicht sagen, ob das Trost genug ist, um Entwurzelungen zu überwinden. Die Form unserer Wurzeln, die Art und Weise, wie wir sie wachsen lassen, und die Nahrung, die sie uns geben, bestimmen unsere Praxis des Wohnens. Dieser Text wird sich damit auseinandersetzen. Er soll die Unzugänglichkeiten entkräften, die ich mir selbst und meiner Biografie attestiere. Er soll mich nach Hause bringen. Das Ergebnis wird wahrscheinlich ehrlich und gleichermaßen verwirrend sein. Ich werde mein Bestes geben, um Dich auf dieser Expedition zu begleiten. Ich erlaube Dir, meine Gedanken zu kolonisieren. Das ist es, wonach ich suche. Und das ist es, wofür ich mich schäme.

Ich traue meinen Erinnerungen nicht. Sie sind korrumpiert. Sie sind zu einer Währung auf dem Markt der Identitätsbildung geworden. Wenn ich in Erinnerungen schwelge, verlangen sie Schmerz als Bezahlung. Und wenn ich zahle, weigern sie sich, zu liefern. Seit ich denken kann, hatte ich immer einen festen und sicheren Wohnsitz. Ich bin in einem bürgerlichen Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern waren Ärzt*innen, denen ein Haus gehörte. Mehr als 30 Jahre später ist meine Wohnung deutlich kleiner. Und ich trauere. Meine Muskeln trauern. Nicht wegen der Verkleinerung. Und auch nicht aufgrund der Tatsache, dass die Zeit vergeht. Ich trauere über den Verlust einer Idee. Anstelle eines Hauses würde ich gerne eine Geschichte besitzen. Ich weiß ganz genau, dass meine Erinnerungen echt sind, sie haben stattgefunden. Aber da ist diese Voreingenommenheit ihnen gegenüber. Dieser Verdacht, dass sie niemals meine Wurzeln befruchten werden können. Ich ahne, woher das kommt. Nicht selten bewege ich mich in diasporischen Kontexten. Mein Partner lebt mehr als 4.000 Meilen von dem Ort entfernt, an dem er aufgewachsen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es vor allem SEINE Perspektive sein sollte, die wir teilen, seine Geschichte, die wir erzählen. Sie handelt vom Kampf, ein Zuhause zu finden, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten und sich niederlassen zu können. Das alles führt zu Wunden, die sich auch in meinem Körper widerspiegeln. Doch diese Spiegelungen können niemals zu meinen eigenen werden. Manchmal verdecken sie sogar etwas, das sich darunter verbirgt. Erst die Risse im Glas zeigen, was im Spiegel zu sehen ist. Ist der Spiegel ein Weinglas, weiß man genau, was sich darin befindet und welche Auswirkungen das auf einen hat. Ist dieser Spiegel jedoch meine Haut, können die bordeauxroten Adern auf eine ganz andere Welt hindeuten. Es ist fast unmöglich, da hindurchzuschauen. Das Unsichtbare birgt Konfliktpotenzial. Mein Partner und ich, wir streiten viel. Das liegt an unserem unterschiedlichen Umgang mit Schmerz und Langeweile. Meine psychische Gesundheit ist ausbaufähig. Sein Aufenthaltsstatus auch. Wir versuchen immer wieder aufs Neue, ein Gleichgewicht zwischen Widerstandsfähigkeit und Verletzlichkeit zu finden. Das ist kräftezehrend. Es ist anstrengend, sich dafür rechtfertigen zu müssen, weshalb man verletzt ist. Es ist anstrengend, erklären zu müssen, weshalb man es nicht ist. Manchmal kommt es mir vor wie ein stiller Wettbewerb, wer die bessere Geschichte erzählen kann. Ich verliere jedes Mal. Ich falle zurück in meine Geschichtslosigkeit [1 ] – einen Zustand fehlender Migrationen, ständigen Zögerns und einsamer Erzählungen.

Ich muss mich meiner Angst vor dem Geschichtenerzählen stellen. Ich bin davon überzeugt, dass Geschichtenerzählen und Wohnen eng miteinander verbunden sind. Also, lass uns nach Hause gehen. Lass uns einen „Bodyscan“ machen und meine Trauermuskulatur untersuchen. Das erste, was ich tue, nachdem ich die Wohnung betreten habe: Ich betrachte die weißen Wände und die Weite der hohen Decken...Das ist gelogen. Sie sind mir egal. Aber ich erwähne sie aus einem bestimmten Grund. Einer der Hauptstreitpunkte zwischen meinem Partner und mir ist die Dekoration unserer Wände. Er möchte, dass wir gerahmte Bilder unserer Familien und Vorfahr*innen aufhängen. Ich bin mir da nicht so sicher. Insgeheim glaube ich, dass das Aufhängen von Bildern meiner Familienmitglieder bedeuten würde, sie zu töten. Er hat gesagt, dass diese Bilder Geister heraufbeschwören, die den Haushalt beschützen. Aber das hieße ja, dass der Geist eines lebendigen Familienmitgliedes seinen*ihren Körper verlassen muss, um bei uns an der Wand zu hängen? Und wäre das nicht auch eine Bestätigung, dass die Vorfahren, die schon ihren Körper verlassen haben, für immer unberührbar bleiben? Das ist eine eigentümliche Art zu trauern. Aber ich hänge an diesem binären Gedanken: „Körper oder kein Körper“. Dieser Logik zufolge hört der Körper eines geliebten Menschen auf zu existieren, wenn er sich in einen Geist verwandelt. Es ist aber auch möglich, dass ich das spirituelle Potenzial unterschätze. Geister sind Erinnerungen, die in unsichtbarer Gestalt wiederauferstehen. Und mein schwieriges Verhältnis zu Erinnerungen habe ich ja bereits umrissen. Daher entblößen die Wände in unserer Wohnung nichts als Risse und Vergilbungen.

Nachdem ich meinen Schlüsselbund abgelegt und mehrere Schutzschichten von meiner Haut entfernt habe, fühle ich mich nackt. Die schützende Atmosphäre des Ortes ist überwältigend. Sie bietet nicht nur unzählige Möglichkeiten, sie zu missachten, sondern übt auch Druck aus – auf mich und auf die Geschichte, die ich gleich schreiben werde. Sie treibt mich dazu, etwas zu tun, das eigentlich sehr alltäglich ist, aber auch unheimlich brutal: Ich nehme meinen Körper und platziere ihn. Ich zögere nicht. Ich missbrauche die Sicherheit und mache sie damit zu einem der Hauptmerkmale meiner Geschichtslosigkeit. Ich setze mich hin.

Hast du jemals diese Traurigkeit gespürt? Die Traurigkeit über die Tatsache, dass alle Menschen sitzen müssen? Dass das Sitzen ein unvermeidlicher Teil des Lebens ist. Ich bisher nicht. Für diese Erkundung versuche ich aber, mir dieses Szenario vorzustellen. Wie würden wir in einer Welt ohne Stühle und Betten, mit fragilen Böden und dünnen Wänden Erschöpfung choreografieren? Wenn wir nur im Stehen leben würden, wie könnte das die Geschichten beeinflussen, die wir einander erzählen? Wie könnten wir uns zu Hause fühlen? Ich erhebe meinen Körper einfach vom Stuhl und beginne, durchs Wohnzimmer zu gehen. Meine Muskeln genießen ihre Arbeit, sie können sich dehnen, anspannen, spielen. Ich stecke meinen Finger in einen der Töpfe neben dem Fenster, um zu sehen, ob die Pflanze Wasser braucht. Ich gehe zum Regal und entferne eine Staubschicht von einem der Bücher, die ich nie gelesen habe. Ich gehe einen Schritt zurück. Ich stolpere. Ich falle. Dieses unbeholfene Experiment ist damit vorzeitig beendet. Ich wollte meine Geschichte jenseits des Stillstands entdecken, in ständiger Bewegung, als ob das Sitzen nie zum Repertoire meines Körpers gehört hätte. Aber meine Geschichte ist keine Übung. Offenbar muss ich aufhören, mich zu bewegen. Ich muss wieder Platz nehmen.

Ich wollte über das Wohnen – das Residieren – sprechen. Schließlich kann man das lateinische Wort residere grob mit „wieder sitzen“ übersetzen. Wenn man so will, könnte man das, was gerade passiert ist, als perfekten Beweis für mein Schicksal betrachten, ein ständig Sesshafter zu sein. Getrieben von meinen Privilegien, bringt mich meine Geschichtslosigkeit immer wieder zurück in meinen Stuhl. Doch wenn es eine Geschichtslosigkeit gibt, muss es auch eine Geschichtshaftigkeit geben. Ich muss die Poetik des Sitzens zurückverfolgen – im wörtlichen und metaphorischen Sinn. Ich habe ein Zitat der Tanzphilosophin Kimerer L. LaMothe gefunden: „Reading and writing are forms of movement making that cultivate an ignorance of the fact that they involve any movement making at all.“ [Lesen und Schreiben sind Formen der Bewegungserzeugung, die eine Ignoranz gegenüber der Tatsache kultivieren, dass sie überhaupt eine Bewegungserzeugung beinhalten.] [2] Wenn man davon ausgeht, dass Lesen und Schreiben meist im Sitzen ausgeführt werden, ist das eine ziemliche Offenbarung. Was mich an dieser Entdeckung beeindruckt, ist die Tatsache, dass Sitzen an sich eine Bewegung ist. Der Körper kann sich nicht nicht bewegen. Aber das Sitzen kann eine bestimmte Art von Ruhe vortäuschen, die ihre eigene Choreografie erfordert. Obwohl ich sesshaft bin (ich sitze), habe ich eine Geschichte (ich bewege mich). Oder anders ausgedrückt: Weil ich sesshaft bin, schreibe ich meine Geschichte. Meine Bemühungen, einen Begriff wie Geschichtslosigkeit zu prägen, könnten also dazu führen, dass ich letztendlich meine Geschichtshaftigkeit pflege. Die Sorge, keine Geschichte zu sein wird plötzlich zu ihrer eigenen Geschichte.

Nachdem ich dies geschrieben habe, werde ich keine Stolperfallen aus dem Wohnzimmer entfernen, ich werde nicht überstürzt Bilder von Familienmitgliedern an die Wände hängen, ich werde meine psychischen Kämpfe nicht aufgeben – genauso wenig wie die Idee, dass mir eine persönliche Geschichte fehlt. Ein Text wie dieser kann ein Gefühl nicht vertreiben. Aber vielleicht ein bisschen dabei helfen, mit anderen Augen auf meine Biographie zu schauen. Die früheste Erinnerung, die ich habe, ist die an eine Bewegung. Soweit ich mich erinnere, griff ich an meine Hüftknochen und beugte mich nach hinten, um meine Wirbelsäule zu krümmen. Bis heute habe ich nicht verstanden, warum das das allererste ist, an das ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann. Es ist buchstäblich bloß eine Bewegung, die ich im Kindergarten ausgeführt habe. Man braucht entweder eine*n Psychoanalytiker*in oder eine*n erfahrene Dichter*in, um die Geschichtshaftigkeit dieser Erinnerung zu erkennen. Deshalb habe ich Dich eingangs gebeten, meine Gedanken zu kolonisieren. Ich bin mir bewusst, dass diese Formulierung riskant ist. Ich wollte erreichen, dass Dir meine Gedanken zur Verfügung stehen. Um sie zu Deinen eigenen zu machen. Ich habe Dich gebeten, Deine Fantasie auf meine Erzählung zu projizieren. Ich hatte gehofft, dass die Pflicht des Geschichtenerzählens bei Dir bleibt. Ich bin der Situationenerzähler. Und ich bin gerade nach Hause gekommen.

© hn.lyonga

Perspektive Zwei

hn.lyonga

Ankommen wie ein*e Einwohner*in: ein*e Fremde*r in der Nachbarschaft

Dieser Text wurde geschrieben, um den Gesichtern und Körpern zu huldigen und zu gedenken, die sich von den Rändern der Bilderrahmen oder den Simsen nah und fern gelegener Fenster in die Alltäglichkeit unseres Lebens beugen, uns festhalten und für uns beten, im Hier und in der Zukunft, im Dienen, in der Liebe und in tiefer Hingabe. Damit wir zuerst ganz und gar in uns selbst wohnen können – und danach in den Räumen, die uns in ihrer Umarmung willkommen heißen.

Sie ist verwirrend, aber nicht mehr völlig fremd für mich. Die Einsamkeit des Aufbrechens und die tiefe Hoffnung, neu und sicher zu ankern. Das beige und hellblaue Gefühl, sich von allem Vertrauten zu verabschieden, kurz bevor man sich auf eine neue Reise begibt, um inallerÖffentlichkeit zu leben, mit nichts als der Sehnsucht und einem Traum. Der exakte Moment deiner Ankunft, wenn man den Eingangsflur betritt, zu dem, was eine ständige Behausung werden wird, und man liebäugelt mit dem langen Gang, der zu den oberen Zimmern führt. Der Moment, in dem man im Treppenhaus mit Taschen und Koffern bepackt an einer*m neuen potentiellen Nachbar*in vorbeigeht – kurz bevor das unbeholfene Schweigen, das nur von einer unsicheren Begrüßung unterbrochen wird, Platz für etwas Neues macht. Ein „Hi“ oder ein „Hallo“, gefolgt von einem „Ich bin neu hier“, das den Neuankömmling zur Freund*in oder Gegner*in macht. Die Einsamkeit, die mit einer einzelnen Matratze herbeigeschleppt oder -gerollt wird, die so lange auf dem Boden liegen wird, bis genug Geld für ein neues Bett da ist. Der Moment des Ein- und Auspackens von Kartons, den man mit sich selbst und den Energien verbringt, mit denen man gerade einen neuen Raum betreten hat. Der Moment des Einrichtens eines neuen Zimmers. Der Moment, in dem man sich fragt, was wohin gehört – und weshalb – und wo die Kerzen für Andacht und Stärkung ihren Platz finden werden. In diesen Momenten schlägt die Einsamkeit anders und doch irgendwie auf die gleiche Weise zu, denn ein Mensch wird zum Gegenstand von Nachforschungen, zu einem Objekt, das im Fokus des Verdachts steht, als Nachbar*in, als Fremde*r in der Nachbarschaft und als Mieter*in eines White Cubes.

Ich hänge die Bilderrahmen immer zuerst auf. Ordentlich und konsequent. Vom ältesten zum jüngsten. Nicht, weil es nichts anderes gibt, womit ich anfangen könnte. Sie kommen zuerst an die Wände, weil es die letzten Dinge sind, die vor einer Abreise in die Kartons wandern. Die Reihe beginnt mit einer Frau. Meiner Urgroßmutter, Sedina Nako, geborene Joké. Sie endet mit meinen Nichten Selna und Camila. Sie werden zuerst aufgehängt, weil ich möchte, dass meine Vorfahr*innen ein weiteres Kapitel sehen können; dass sie bezeugen, wie eine weitere Tür geöffnet wird. Sie sollen sich zu einem inneren Heiligtum hinab beugen, einem Ort der Sicherheit und Gelassenheit, einem Ort, an den ein Körper zurückkehrt, um seine Narben zu heilen. Denn das unterscheidet ein Zuhause von einer Unterkunft. Die Gesichter, die wir kennen und denen wir vertrauen, die Blicke der Zuversicht und Liebe, die sie uns schenken, die jahrhundertealten Anekdoten und Geschichten, die in Lachfalten, eingefallenen Augenlidern und schimmernden Haaren verborgen sind.

Ich hänge die Bilderrahmen auf und schenke einen Opfertrunk ein.

Das verändert die Dynamik des Raums und gleicht die Weite und das Weiß einer hohen Decke aus. Es bringt neue Akzente und Farbtöne in den Raum, so wie ein Baum oder ein Gras sich unerwartet in die Landschaft einfügt. Auch andere Dinge werden in den Raum eingebracht. Die Gesichter von Menschen aus fernen und nahen Orten. Und die Gesichter derer, die uns verlassen haben, die Narben, die der Zeit getrotzt haben, die Blicke, die nicht aufhören, Fragen zu stellen und Verantwortung zu übertragen. Bilderrahmen öffnen neue Fenster und Portale, und Körper und Zeitverläufe aus einer anderen Dimension lehnen sich herein, um sich dort niederzulassen und ein Zuhause zu schaffen, wo es keins gibt, vorübergehend.

Ein Zuhause ist ein Körper und ein Ort. Frauen und Kinder verstehen das vor allen anderen. Sie spüren es in ihrem Inneren.

Meine Großmutter Mary Mojoko lebt in Bimbia, Kamerun. Wenn ich mit ihr über das Thema Aufenthalt spreche, lenkt sie das Gespräch auf etwas anderes, weil sie die Frustration in meiner Stimme hört. Sie verweist auf Geschichten, Heilmittel, Wiegenlieder – alles, was die Seele beruhigt. In ihren Erinnerungen an die Gegenden, in denen sie gewohnt und ihr Leben verbracht hat, tauchen Bäume auf, Friedhöfe, offene Feuerstellen oder flache „Caraboats“ und Zementhäuser. Sie nennt sie Gewissheiten. Sie verweist auf Dinge, von denen sie glaubt, dass sie sicher sind. Nicht, weil sie ewig währen, sondern weil es für sie Zeichen der Zugehörigkeit sind. Dinge, die Geschichten darüber erzählen, wer oder was durch welches Land gezogen ist und aus welchen Gründen. Wer Samen in den Boden gesteckt und beobachtet hat, wie sie sprießen. Wer um das trauert, was nicht gekeimt ist oder nicht über der Erdoberfläche lebt.

Nachdem dieser beruhigende Balsam aufgetragen wurde, greift sie das Thema wieder auf und fragt nach. Sie fragt, ob ein Aufenthalt dasselbe ist wie ein Leben auf Zeit. Sie will wissen, ob Einwohner*innen leben dürfen. Und ob sie nur einen Mund oder Ohren haben. Ob sie das Privileg oder Recht haben, am Tisch zu sitzen und das Brot zu brechen, oder ob die Brotscheiben, die sie in Händen halten, gebrochen und ihnen gereicht wurden, ohne dass man sie gefragt hat. Können sie nein sagen? Können sie nach Belieben ein- und ausgehen? Können sie essen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen? Sind sie die Hilfe?

Ich sage ihr nichts, was sich bedeutsam oder sicher genug anfühlt, um fortzufahren.

Die Worte wollen nicht kommen. Sie entziehen sich mir.

Ich erzähle ihr von vertriebenen Körpern, die in Fluren leben oder von Kleiderschränken, die nur mit Nummern, Sammelmarken und Herkunftsorten beschriftet sind. Ich erzähle ihr von einer besonderen Art des Todes durch Verträge und Briefe von Einrichtungen. Ich erzähle ihr von Briefkästen, die sich mit Zahlungsaufforderungen füllen, und von Bankkonten mit Drehtüren. Ich erzähle ihr, dass sich meine Haut abwendet, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich an den Orten aufhielt, für die ich eine befristete Aufenthaltserlaubnis hatte – sie dreht sich seitlich von meinem Körper weg, als wolle sie sich von einer Klippe stürzen. Ich erzähle ihr, dass mein Körper sofort spürt, dass das Leben, das ich in diesen Räumen führe, kein wirkliches Leben garantiert, im Gegenteil. Ich erzähle ihr, was im Kielwasser der Dinge passiert, denn als Schwarze, queere Person, die sich im Westen bewegt, muss ich im Kielwasser leben – das heißt, mit Wachsamkeit, mit einem tiefen Verständnis für die Geschichte und mit dem Wissen, dass kein Staat, keine Nation mich schützen wird. Und selbst wenn es diesen Schutz gibt, hat er seinen Preis.

Einwohner*in zu sein, heißt, gebeugt zu leben bis zum Zerbrechen. Es bedeutet, sich gleichzeitig nach innen und nach außen zu winden. Es bedeutet, sich von sich selbst wegzubiegen und auf etwas zuzugehen, das sich unablässig von dir entfernt.'

Es ist verwirrend, Einwohner zu sein, aber kein Bürger. Es ist verwirrend, etwas zu tun, das Leben zu gestalten, zu leben und zu lieben, zu wohnen, zu arbeiten, Steuern zu zahlen, aber nicht wählen zu dürfen und bei den Dingen, die wichtig sind, keine Stimme zu haben. Es ist verwirrend, ein Werk zu erschaffen, das Paradigmen infrage stellt und verschiebt, ein Werk, das in Museen, Galerien und im öffentlichen Raum lebt und sich mit der Zivilgesellschaft auseinandersetzt – und trotzdem nicht in diesen Räumen wählen zu dürfen, die man mitgestaltet. Oder einen Pass tragen zu dürfen, der einen schützt und einem etwas zurückgibt, so wie man es mit seinem Engagement für Orte und Menschen getan hat und weiterhin tut. Ichmeine, an den meisten Tagen fühle ich mich gebeugt. Ich fühle mich ausradiert.

hn. lyonga ist ein Schwarzer, queerer, interdisziplinärer Autor und Dichter; er war Neighbour in Residence 2023 am Gropius Bau. „Ich lebe und arbeite in Berlin. Zuvor habe ich an anderen Orten gelebt – und sie sind immer noch präsent in meinem Körper, in meinen Schriften, in meinem Leben in der Diaspora. Ich bin nicht allein hierher gereist und ich kam nicht alleine hier an. Ich kam auf den Schultern anderer. Im Fokus meiner Arbeit stehen das Schreiben, das Geschichtenerzählen, die Gemeinschaft, die Möglichkeiten, im Raum zu sein und zu existieren, sowie Migrationsfragen, die für historisch kolonisierte und marginalisierte Gemeinschaften relevant sind. Unter anderem bin ich Nachbar, (lebenslang) Studierender, Mitglied des Kuratoriums von BARAZANI.berlin – Forum Kolonialismus und Widerstand sowie Mitglied des Field Narratives Collective, das sich mit ländlichen Biografien, transgenerationalen und kontinentübergreifenden Erzählungen beschäftigt.“

Markus Posse ist Performancekünstler und Forscher. Nach seinem Abschluss in Performance Studies arbeitete er als Dramaturg und künstlerischer Mitarbeiter an Häusern wie dem Schauspielhaus Hamburg, dem Theater Dortmund und dem Mousonturm Frankfurt. Zudem beendet er gerade seine Ausbildung zum Theatertherapeuten. „In meiner Arbeit geht es um den Körper als Medium der (Mikro-)Gewalt. Ich versuche, Formen der künstlerischen Reflexion zu entwickeln, die es uns ermöglichen, die körperlichen Archive in unserem Unterbewusstsein zu erfahren und zu unterwandern. Die Gesten, die für mich von Bedeutung sind, sind diejenigen, die wir noch gar nicht als Gesten bezeichnen. Dieses Paradoxon prägt meine Praxis. Darüber hinaus interessiere ich mich für Neurodiversität und die Berücksichtigung verschiedener Wahrnehmungsarten im künstlerischen Bereich.“

Der Text wurde übersetzt von Christoph Jehlicka.

Fußnoten/Quellen

1 Frei übersetzt, im Original: „nostoryhood“

2 LaMothe, Kimerer L. Why we dance: A philosophy of bodily becoming. Seite 70. Columbia University Press, 2015

Weitere Quellen

Gyasi, Yaa. Homegoing: A Novel. Knopf Doubleday Publishing Group, 2016.

Morrison, Toni. Beloved: a novel. Knopf Doubleday Publishing Group, 1994.

Sharpe, Christina. In the Wake: On Blackness and Being. Duke University Press, 2016.