© Berliner Festspiele / Musikfest Berlin, Illustration: Alexandra Klobouk

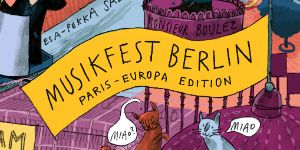

Geschichten im Wimmelbild 2025

Paris-Europa Edition

Paris ist eine sagenumwobene Metropole der Musik, die sich immer wieder neu erfindet. Aus dem 19. Jahrhundert strahlt der Klang der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz hinüber, die zu Klassikern gewordenen Werke „La Mer“ von Claude Debussy und der „Boléro“ von Maurice Ravel erklingen, während aus anderen Zeiten Kompositionen der Moderne oder des Jazz auftauchen. Beim Musikfest Berlin 2025 schlagen mehrere Konzertprogramme kulturelle Brücken nach Frankreich und viele Orchester und Ensembles der französischen Hauptstadt sind zu Gast, darunter das Orchestre de Paris, das Orchestre Philharmonique de Radio France, das Orchestre des Champs-Élysées mit dem Collegium Vocale Gent, das Originalklang-Ensemble Les Siècles und, mit Werken der Renaissance, das Vokalensemble Les Cris de Paris, das sein Debüt beim Musikfest Berlin gibt.

Die Berliner Illustratorin Alexandra Klobouk erweckt auf dem Wimmelbild 27 Persönlichkeiten zum Leben, die in enger Verbindung zu der Festivalausgabe 2025 stehen. Darunter finden sich historische Personen, aber auch Komponist*innen, Sänger*innen, Instrumentalist*innen und Dirigent*innen unserer Gegenwart.

1

DieGeschichten

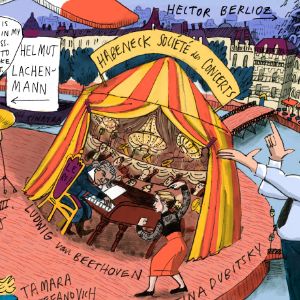

Beethoven und Berlioz in Paris

Paris, Anfang des 19. Jahrhunderts: Die Sinfonien von Ludwig van Beethoven begeistern ein breites Publikum. Zu verdanken ist dies François-Antoine Habeneck, Violinist, Komponist und Dirigent. Er gründete 1828 die Societé des Concerts und brachte unter anderem Beethovens 1. Sinfonie zur französischen Uraufführung. Nicht nur Beethovens Werke machte er einem großen Publikum bekannt, er leitete auch die Uraufführung der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz.

Hector Berlioz berichtet seinem Vater im Dezember 1828 in einem Brief von der Musik Beethovens, die er am nächsten Tag in einem Konzert hören werde und die ihm schon in der Probe so sehr zugesetzt habe, dass er sich vor den Auswirkungen des Konzerts fürchte. Er könne nur unter Tränen darüber sprechen. „Ce n’est plus de la musique, c’est un art nouveau“ – Beethovens Kompositionen seien keine Musik mehr, sondern eine neue Kunst.

2

DieGeschichten

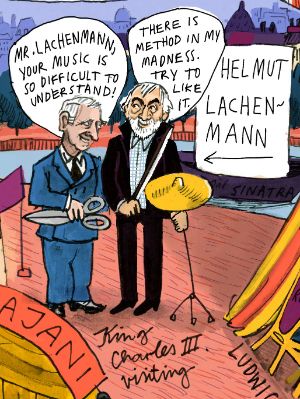

Jubilare

Helmut Lachenmann begeht dieses Jahr seinen 90. Geburtstag, und das Musikfest Berlin ehrt ihn als einen der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit in zahlreichen Konzerten. Als Prinz Charles, heute König Charles III., dem Erfinder der musique concrète instrumentale bei einem Treffen sagte: „Herr Lachenmann, Ihre Musik ist zu schwierig, um sie zu verstehen“, konterte dieser mit einem Shakespeare-Zitat aus Hamlet: „Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode.“

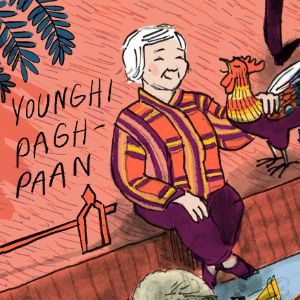

Younghi Pagh-Paan wurde 1945 im Jahr des Hahns als zweitjüngste von acht Kindern in Südkorea geboren. Mit einem DAAD-Stipendium kam sie 1974 an die Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau und erhielt fünf Jahre später als erste Frau in der Geschichte der Donaueschinger Musiktage den Auftrag für ein großes Orchesterwerk. Als sie im Mai 1980 an ihrer ersten Orchesterpartitur saß, versetzten ihr die Nachrichten einen Schock. In der südkoreanischen Universitätsstadt Gwangju waren Proteste gegen die Militärdiktatur mit einem Massaker mit bis zu 2.000 Toten beendet worden. „Was kann ich als Komponistin tun?“, fragte sie sich. Ihr erstes Orchesterwerk „Sori“, das Stimme, Klang, Ruf, Schrei bedeutet, ist unter anderem im Konzert des Busan Philharmonic Orchestra zu erleben.

3

DieGeschichten

A la recherche

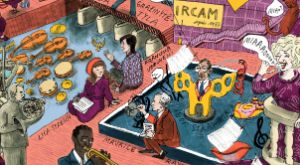

IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique, dt. Forschungsinstitut für Akustik/Musik)

1978 eröffnete das IRCAM als Teil des Kunst- und Kulturzentrums Centre Pompidou, das von Pierre Boulez im Auftrag von George Pompidou konzipiert und bis 1992 geleitet wurde. Ziel war es, ein unabhängiges Forschungs-Zentrum zu schaffen, das nicht von Fernseh- oder Radiostationen oder Industrieunternehmen abhängig war, also ein Zentrum „nicht nur für die Elektroakustik und Akustik, sondern für die Forschung in allen Bereichen, die das Gebiet der Musik und Akustik betreffen.“ (Boulez) Bis heute ist es eines der international bedeutendsten Einrichtungen für die Erforschung der musikalischen Akustik, der elektronischen und digitalen Musik, in dem schon zahlreiche Komponist*innen ihre Werke realisierten, wie Lisa Streich, Francesca Verunelli, Olga Neuwirth, Kaija Saariaho, Georg Friedrich Haas und viele mehr.

Ein Magnet für Klangkünstler*innen und Komponist*innen ist das Pariser Forschungsinstitut für Akustik und Musik IRCAM, das Pierre Boulez 1970 im Auftrag des französischen Präsidenten Georges Pompidou konzipierte und bis 1992 leitete. Um Igor Strawinsky als Wegbereiter der Moderne zu ehren und den tristen Platz vor dem Pariser IRCAM zu beleben, gab Pierre Boulez bei dem Schweizer Bildhauer Jean Tinguely und seiner Lebenspartnerin, der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle, einen großangelegten Brunnen in Auftrag. Die 16 beweglichen wasserspeienden Figuren, die in einem enormen Wasserbecken verteilt sind, verweisen jeweils auf eines der Stücke Strawinskys.

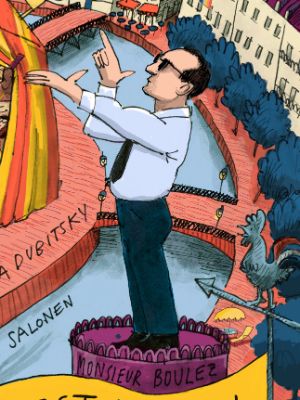

Die Bedeutung von Pierre Boulez für die Musikgeschichte kann nicht hoch genug geschätzt werden. In den 1950er-Jahren gehörte er mit Karlheinz Stockhausen und Luigi Nono zu den Gründungsfiguren der postseriellen Musik. Als Komponist, Dirigent und wortgewandter Essayist prägte er schon bald weit über Frankreich hinausgehend das internationale Musikleben: pädagogisch, organisatorisch, musikpolitisch und Institutionen gründet. Dieses Jahr wäre Pierre Boulez 100 Jahre alt geworden.

„Eines Morgens im November saß ich am Strawinsky-Brunnen beim IRCAM. Es gab den ersten Frost und diese Maschinen, kinetische Brunnen-Skulpturen von Jean Tinguely, haben ‚gesungen‘, während sie sich drehten. Das war ein faszinierender Moment für mich. Zum einen war die Musik sehr schön, wahnsinnig klagevoll und sanft, was man von solchen schwarzen eisernen Maschinen nie erwarten würde, zum anderen konnte man sie nicht mit einem Menschen in Verbindung bringen.“ – Lisa Streich, 2025

Lisa Streich

© Ricordi/Harald-Hoffmann

Maurice Ravel war fasziniert davon, welche neuen Möglichkeiten sich aus dem industriellen Zeitalter für ihn ergeben könnten. Seine Musik besticht zu allererst durch überwältigende sinnliche Wirkungen, ungewöhnlich reizvolle Harmonien und einen exquisiten Klangfarbenreichtum. So vergisst man leicht, dass Ravel auch ein Meister der musikalischen Konstruktion war, der seine Kompositionen aus wenigen Bausteinen zu entwickeln vermochte, die dann wie ein Uhrwerk ineinandergriffen.

Zu Gast im IRCAM war auch die italienische Komponistin Francesca Verunelli, die dort Computermusik studierte. Sie ist besonders fasziniert von den harmonischen Stimmungen, die sich in den Madrigalen der Renaissance entdecken lassen. Warum sich mit 12 Tönen pro Oktave begnügen, wenn man auch 31 haben kann? Das fragte sich bereits der Renaissance-Komponist Nicola Vicentino, an den Franceca Verunelli aus aktueller Perspektive anschließt.

4

DieGeschichten

L’amour

Luciano Berio und Cathy Berberian waren das Traumpaar der Nachkriegs-Avantgarde. Sie hatten sich 1950 beim Studium kennengelernt: „Er sprach kein Englisch, und ich kein Italienisch. Wir hatten nur die Musik.“ Gemeinsam brachen sie zu gesanglichen Abenteuern auf, die in zahlreiche Kompositionen Berios einflossen. In ihrer Komposition „Stripsody“ integrierte die Ausnahme-Sängerin und Komponistin Cathy Berberian virtuos Stimmfragmente aus verschiedensten Kontexten, von Beatles-Songs über Comic-Klang-Geräusche und sogar Katzen-Miauen. Die beiden führten einen intensiven künstlerischen Austausch, über Joyce, Eco, armenische und sizilianische populäre Lieder – und 11 Jahre eine Ehe. Berio widmet Berberian „Requies“, eine Komposition voller Erinnerungen, und verarbeitet in den „Folk Songs“ ihre gemeinsame Zeit.

Mehr Hintergründe zur kongenialen Zusammenarbeit der beiden finden Sie im Interview mit Berberians und Berios gemeinsamer Tochter Cristina Berio.

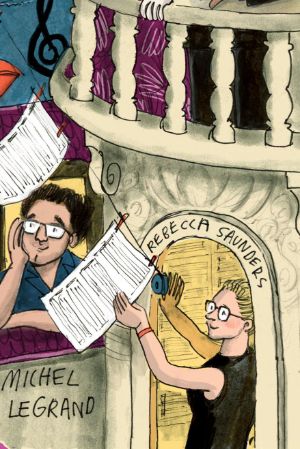

Wo, wenn nicht in Paris? Es ist die Stadt, in der Miles Davis seine besten Aufnahmen machte, in denen der legendäre französische Jazz- und Filmmusik-Komponist Michel Legrand seine Musik erträumte und die Schauspielerin und Chansonsängerin Juliette Gréco Gedichte von Jean-Paul Sartre und anderen berühmten Dichter*innen vertonte. In den Nachtclubs von Saint-Germain-des-Prés trafen sie aufeinander und ihre Musik wurde zum Soundtrack des Existentialismus und Ausdruck des Lebensgefühls einer ganzen Generation.

5

DieGeschichten

Wolken und Wellen

Als Dirigent steht der in Oxford geborene Daniel Harding am Pult vor 120 Musiker*innen, als Pilot sitzt er regelmäßig im Cockpit der Air France. Dirigent und Pilot zu sein, wie passt das zusammen? Daniel Harding erklärt in einem Gespräch mit der FAZ, dass sich seine beiden Berufe sehr gut ergänzen, da er beim Fliegen, wo Verantwortung sehr wichtig sei, wieder freier dafür werde, in der Musik etwas auszuprobieren und nicht im Kontrolldenken gefangen zu bleiben.

„Wenn man in der Musik die Katastrophen vermeiden will, vermeidet man auch die Schönheit. Das Fliegen rückt für mich die Wahrnehmung dafür zurecht, was in der Musik wirklich und ernsthaft schiefgehen könnte. Schiefgehen im Konzert bedeutet für mich, nichts zu versuchen. Aber etwas zu versuchen und dann an die Grenzen der eigenen Kraft zu gelangen, das ist in der Musik kein Fehler. Das Fliegen dreht sich dagegen immer ums genaue Verstehen von Risiken und darum, eine Strategie zu entwickeln, niemals in Situationen zu gelangen, aus denen man nicht sicher herauskommt.“

– Daniel Harding, 2025

Daniel Harding

© Musaccio / MUSA

„Das Horn war meine erste Liebe in der Welt der Musik“, sagt Esa-Pekka Salonen, der beim Musikfest Berlin als Dirigent und als Komponist in Erscheinung tritt. Sein lang gehegter Wunsch, ein Konzert für Horn und Orchester zu schreiben, erfüllte sich erst in diesem Jahr. Stefan Dohr, Solo-Hornist der Berliner Philharmoniker, erweckt das Konzert am 1. September 2025 in der Philharmonie Berlin zum Leben. Zur Eröffnung der Walt Disney Concert Hall komponierte Salonen das Orchesterstück „Wing on Wing“, da ihn die Architektur des Konzerthauses in Los Angeles an die Segelstellung „wing on wing“ (Schmetterlingsstellung) erinnerte.

6

DieGeschichten

Zu Hause auf der ganzen Welt

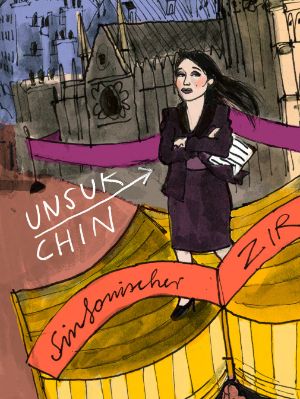

Unsuk Chin ist Wahl-Berlinerin mit südkoreanischen Wurzeln. Mit ihrer Musik erschafft sie ihren eigenen Kosmos und vermeidet es, in bestimmte kulturelle Schubladen gesteckt zu werden. Für ihr Stück „Graffiti“ stromerte sie durch urbane Räume und ließ sich von modernen Palimpsesten inspirieren. „Meine Musik ist das Abbild meiner Träume. Die Visionen von immensem Licht und von unwahrscheinlicher Farbenpracht, die ich in allen meinen Träumen erblicke, versuche ich in meiner Musik darzustellen als ein Spiel von Licht und Farben, die durch den Raum fließen und gleichzeitig eine plastische Klangskulptur bilden, deren Schönheit sehr abstrakt und auch distanziert ist, aber gerade dadurch unmittelbar die Gefühle anspricht und Freude und Wärme vermittelt.“

– Unsuk Chin, 2003

Karina Canellakis gleicht einem Wirbelwind, wenn sie vor den Spitzenorchestern in Europa und Nordamerika steht, die sich um sie reißen, seit Nikolaus Harnoncourt sie als eine seiner „Nachfolgerinnen“ ernannt hat. Früh in ihrer Karriere begegnete sie in Berlin Sir Simon Rattle, der sie, damals noch als Violinistin, mit dem Dirigieren bekannt machte.

„Ich veränderte meine alltägliche Praxis: Ich machte mehr Sport, achtete auf besseres Essen, und allgemein auf mich selbst – vor allem nahm ich mir wirklich Zeit, um über ein Musikstück nachzudenken, viel mehr als noch als Violinistin. Und ich glaube, es hat mich auch zu einer besseren Violinistin gemacht. Ich wünschte, jede*r Musiker*in würde Dirigieren lernen und für eine Woche das Instrument beiseite legen, um Konzerte zu besuchen und zuzuhören.“ – Karina Canellakis, 2019

Der litauischen Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla liegt die Musik des Maler-Komponisten Mikalojus Konstantinas Čiurlionis besonders am Herzen, der wie kein anderer die litauische Landschaft in seinen Werken auferstehen lässt. Als erste Frau nach 165 Jahren leitete die enthusiastische Musikvermittlerin 2025 die Wiener Philharmoniker in einem Abonnementkonzert und segelt mit frischem Wind nach Berlin.

7

Epilog

Die Illustratorin

Die Autorin, Illustratorin und visuelle Geschichtenerzählerin Alexandra Klobouk mag lebendige und humorvolle Bilder. Während sie 2024 für das Wimmelbild des Musikfests Berlin die Berliner Philharmonie in den New Yorker Central Park versetzte, ist dieses Jahr die Musikmetropole Paris dran.

„Tief in etwas Neues eintauchen zu dürfen“ empfindet die gebürtige Regensburgerin als „etwas unglaublich Spannendes.“ Sie könne dann „mit einem anderen, unverstellten Blick“ an ein Thema rangehen und mit ihren Illustrationen Brücken in weniger bekannte Welten schlagen.“ – Alexandra Klobouk, 2025

Alexandra Klobouk © Berliner Festspiele, Foto: Fabian Schellhorn

Wimmelbildals PDF herunterladen

Bildcredits: © Berliner Festspiele / Musikfest Berlin, Illustration: Alexandra Klobouk