Yoko Ono in HALF-A-ROOM, 1967, Installationsansicht, HALF-A-WIND SHOW, Lisson Gallery, London, 1967, Foto © Clay Perry / Kunstwerk © Yoko Ono

Story

Im Fokus: Yoko Ono

Die Künstlerin Yoko Ono gilt als Wegbereiterin von Fluxus, als frühe Vertreterin der Konzeptkunst, ist eine radikale Performerin, Musikerin, Filmemacherin und Friedensaktivistin. In diesem Beitrag werden einige Aspekte ihres umfangreichen Werks vorgestellt und wichtige Stationen ihrer Biografie sowie ausgewählte Arbeiten der Ausstellung YOKO ONO: MUSIC OF THE MIND im Gropius Bau beleuchtet.

1

Die Anfänge

Yoko Ono wurde 1933 in Tokio als erste Tochter in eine wohlhabende Familie geboren. Ihre Mutter, aus einer reichen Bankiersfamilie, beherrschte mehrere Instrumente und besaß ein ausgeprägtes Interesse an Kunst. Ihr Vater, für dieselbe Bank wie Onos Großvater mütterlicherseits tätig, war ein ausgebildeter Konzertpianist.

Bereits in den ersten Jahren ihres Lebens lebte Ono aufgrund des Berufs ihres Vaters zweimal für eine kurze Weile in den USA. Neben ihrer Familie war es vor allem die Musik, die sie konstant begleitete: Ono erhielt klassischen Unterricht in Gesang, Komposition und Klavier. Zudem lernte sie, Alltagsgeräusche in Noten zu übersetzen.

.jpg)

Yoko Ono, Chair Piece, 1962, performt von Yoko Ono im Rahmen der Sogetsu Contemporary Series 18: John Cage and David Tudor, Kyoto Kaikan Second Hall, 12. Oktober 1962

Courtesy of Sogetsu Foundation. Foto: Yasuhiro Yoshioka / artwork © Yoko Ono

„Wir ließen uns gegenseitig in der Luft unsere Lieblingsspeisen zukommen, nutzten unsere Vorstellungskraft zum Überleben. — Yoko Ono, 1990, über ihre Erfahrungen 1945

2

Studium und erste Kompositionen

Nach dem Krieg kehrte Ono wieder nach Tokio zurück, schrieb sich 1952 für ein Philosophiestudium an der Gakushūin-Universität ein und war damit die erste weibliche Studierende der Fakultät. Noch im selben Jahr zog sie mit ihrer Familie erneut in die USA, wo sie in Bronxville, New York, Komposition und Literatur am Sarah Lawrence College studierte – ihr besonderes Interesse galt dabei zeitgenössischer Musik.

Zu dem Zeitpunkt entstanden ihre ersten Kompositionen und experimentellere Arbeiten mit Text. Als Ono versuchte, Vogelgesang in Noten zu übersetzen, wurde ihr bewusst, dass die üblichen Notenskalen dafür nicht ausreichten. Ono beschloss, neben Noten zusätzliche Worte einzufügen. Später sollten die Worte – in Form kurzer, klarer Handlungsanleitungen – vollständig an die Stelle der Partituren treten.

Noch vor Abschluss ihres Studiums lernte Ono den Komponisten Toshi Ichiyanagi kennen. Gemeinsam zogen sie nach Manhattan, wo sie 1956 heirateten

Yoko Ono, SECRET PIECE, 1953. Veröffentlicht in Grapefruit, 1964

© Yoko Ono

3

Die Chambers Street und erste Events

Gegen Ende der 1950er Jahre wurde Yoko Ono immer mehr zu einer zentralen Figur in der experimentellen New Yorker Kunstszene. Im Jahr 1960 mietete sie ein Loft in der 112 Chambers Street in Manhattan und rief dort gemeinsam mit dem Komponisten La Monte Young eine Veranstaltungsreihe für experimentelle Arbeiten in den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Poesie und Performance ins Leben. Diese Serie bot Künstler*innen, die Vertreter*innen eines experimentellen Kunst- und Musikbegriffs waren, eine Plattform für die Präsentation ihrer Werke. Das Loft wurde so zu einer Alternative zu klassischen Konzertsälen. Die großen Räume boten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und Gelegenheit für Experimente und Austausch. Ono selbst war Teil mehrerer Konzerte, die in der Chambers Street stattfanden. Dort begann sie ebenso ihre Touch Poems zu entwickeln und präsentierte erstmals ihre Instruction Paintings – eine erweiterte Auswahl dieser war später Teil ihrer ersten Einzelausstellung in der AG Gallery, die im Juli 1961 eröffnete.

Yoko Ono während einer Performance ihrer Chambers Street Loft Series, 1960/61, New York

Foto: Minoru Niizuma © Yoko Ono

Die Chambers-Street-Loft-Serie

4

Die Beteiligung des Publikums

In den 1960er Jahren stellten Ono und weitere Künstler*innen das traditionelle Verständnis von Kunst infrage und suchten nach offeneren und flüchtigeren Formen. Abstand nehmend von statischen Kunstobjekten und klassischen Ausstellungsräumen sollte Kunst für alle erfahrbar werden. Das Publikum wurde dazu eingeladen, aktiv teilzunehmen, und verwischte damit selbst die Grenze zwischen Schöpfer*in und Zuschauer*in. Designer und Architekt George Maciunas fasste diese Bewegung zwischen 1961 und 1962 unter dem Begriff Fluxus zusammen.

Zeitgleich nahmen viele Künstler*innen und Choreograf*innen wie Allan Kaprow, Simone Forti – die an zahlreichen Events in der Chambers Street mitwirkte –, George Brecht, John Cage, Yvonne Rainer und weitere Abstand vom Gedanken alleiniger Autor*innenschaft. Sie gaben Kontrolle ab und ließen das Unvorhersehbare – Entscheidungen des Publikums, Zufall oder auch Prozesse der Natur – in ihr Werk ein. Mit ihren Ideen und ihren Veranstaltungen in der Chambers Street hat Ono wesentlich zur Entstehung der Fluxus-Bewegung beigetragen. Doch trotz ihrer Beteiligung an mehreren Fluxus-Konzerten und -Events behielt sie ihre eigenständige Position und bezeichnete sich selbst nie eindeutig als Fluxus-Künstlerin.

Chambers Street Loft Series, 1960/61

Foto: Minoru Niizuma © Yoko Ono

„Ein Event ist für mich kein Zusammenführen aller anderen Kunstformen, wie es bei einem Happening der Fall zu sein scheint, sondern ein Loslösen von den verschiedenen Sinneswahrnehmungen. Es ist kein ‚Zusammenkommen‘, wie die meisten Happenings, sondern eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Außerdem folgt es keinem festen Skript, wie Happenings es tun – obwohl ihm etwas zu eigen ist, dass sich in Bewegung setzt. Das treffendste Wort dafür wäre vielleicht ein ‚Wunsch‘ oder ‚Hoffnung‘.“ — Yoko Ono, 1966

5

Instruction Paintings

Im Juli 1961 eröffnete Onos erste Einzelausstellung in der AG Gallery in Manhattan, die George Maciunas gehörte. Paintings & Drawings by Yoko Ono zeigte etwa 20 Instruction Paintings. Die konzeptionellen Werke bestanden aus oder wurden begleitet von kurzen Handlungsanleitungen, die den Betrachtenden mitteilten, wie sie sich die Arbeiten vorstellen oder diese ausführen sollten. Erst durch die Beteiligung des Publikums oder der Umgebung wurden die Arbeiten vollendet. Während der Ausstellung wurden die meisten der Anleitungen von Ono vor Ort mündlich an die Besucher*innen weitergegeben.

Das Besondere an den Instruction Paintings war, dass sie ihren Ursprung – als konzeptionelle Arbeiten – sowohl in der Chambers Street als auch in der AG Gallery hatten. Ono brach nicht nur mit der Vorstellung des fertigen, nicht-flüchtigen Gemäldes, sondern auch mit der Idee der gehobenen Bildenden Kunst, die nicht berührt werden darf.

Nach ihrer Ausstellung in der AG Gallery zog es Ono auf größere Bühnen wie die der New Yorker Carnegie Recital Hall. Ihr Fokus verlagerte sich auf Performance und Konzeptkunst.

Yoko Ono, Painting to Be Stepped On, 1961

Fotografie von George Maciunas, Digitaler Abzug © MoMA N.Y. / Kunstwerk © Yoko Ono

6

Ono und Japan

1962 ging Ono nach Japan zurück, um ein Konzert zu geben sowie eine Ausstellung unter dem Titel Works of Yoko Ono am Sōgetsu Art Center zu präsentieren. Das Konzert umfasste A Grapefruit in the World of Park, Piece for Strawberries and Violin, Piece To See the Skies, The Pulse und AOS to David Tudor. Im Rahmen der Ausstellung im Foyer zeigte Ono mehrere Arbeiten der Werkserien Pieces for Chairs und Touch Poems.

Ebenso Teil der Ausstellung waren Onos Instructions for Paintings, über 30 auf Papier geschriebene Anleitungen. Die Arbeiten beschränkten sich auf Text; die Malereien entstanden also in erster Linie in der Vorstellung des Publikums. Diese Veränderung markiert Onos endgültige Hinwendung zur Konzeptkunst, bei der die Idee an sich zum Kunstwerk wird.

Schlussendlich blieb Ono für zweieinhalb Jahre in Japan.

Yoko Ono, Lighting Piece, 1955, performt von Yoko Ono im Rahmen von Works of Yoko Ono, Sogetsu Art Center, Tokyo, 24. Mai 1962

Courtesy of Sogetsu Foundation. Foto: Yasuhiro Yoshioka / Kunstwerk © Yoko Ono

„Wäre ich in New York geblieben, dann wäre ich selbst eine Darstellung dieser Grande Dames der Avantgarde geworden und hätte immer wieder dasselbe getan.“ — Yoko Ono, 1994

Trotz dieser produktiven Phase war Ono in dieser Phase ihres Lebens immer wieder frustriert von der Tatsache, dass Kritiker*innen sie oft nur in Relation zu John Cage definierten. Im Sommer 1962 folgte ein längerer Krankenhausaufenthalt aufgrund emotionaler Belastung. Fernab der Öffentlichkeit begann sie an neuen Performances zu arbeiten und konzentrierte sich auf ihre Handlungsanleitungen, die sie bündelte und zwei Jahre später im Eigenverlag in ihrem Buch Grapefruit veröffentlichte.

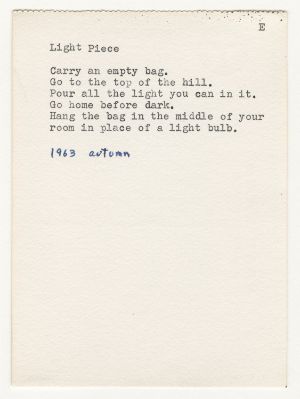

Yoko Ono, Light Piece, 1963, veröffentlicht in Grapefruit, 1964

© Yoko Ono

Grapefruit

1964 brachte Ono im Eigenverlag das Buch Grapefruit heraus. Es enthält über 200 Anleitungen, die zwischen 1953 und 1964 entstanden und in fünf Kapitel unterteilt sind: Musik, Malerei, Event, Lyrik und Objekt. Onos Anleitungen können von jeder*m umgesetzt werden, sei es physisch oder in der Vorstellung. Sie wurden international viele Male aufgeführt, sowohl von Ono selbst als auch von anderen.

Yoko Ono, Grapefruit, 1964, Wunternaum Press (the artist), Tokyo, Edition: 500

© Yoko Ono

Nach dieser Phase des selbstgewählten Rückzugs fand Ono neuen Antrieb und Inspiration: Gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Toshi Ichiyanagi organisierte sie eine Konzerttour für John Cage, David Tour und weitere, die später unter dem Namen der „Cage Shock“ (Cage Schocker) bekannt wurde. Neben Ono selbst traten auch ihr Ehemann sowie Toshiro Mayuzumi im Rahmen der Tour auf. Es folgten zahlreiche weitere Ausstellungen in Japan, unter anderem in der Minami Gallery und in der Naiqua Gallery. Ono komponierte und performte zudem in Filmen wie in Takahiko Iimuras Ai und in Yoji Kuris Film Aos und wirkte in mehreren künstlerischen Arbeiten des Kunstkollektiv Hi Red Center mit.

Peggy Guggenheim, Yoko Ono and John Cage in Japan, 1962

Courtesy of Sogetsu Foundation, photo: Yasuhiro Yoshioka

Interpretationen von Yoko Onos Grapefruit durch die Klasse Jimmy Robert

7

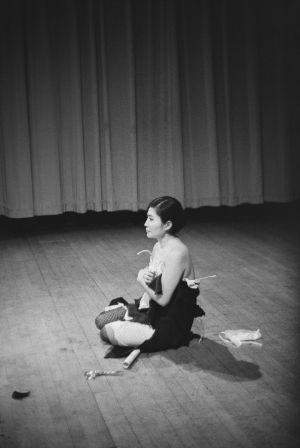

Cut Piece

Auch eine ihrer bekanntesten Performances Cut Piece entstand in dieser für ihre Karriere bedeutenden Zeit. Ono führte die Performance zum ersten Mal 1964 im Rahmen von Contemporary American Avant-Garde Music Concert: Insound and Instructure in der Yamaichi Konzerthalle in Kyoto auf. Die Arbeit begann mit einer Einladung ans Publikum, nacheinander die Bühne zu betreten und Stücke aus ihrer Kleidung herauszuschneiden, die die Teilnehmenden behalten durften. Die Künstlerin saß dabei reglos und in schweigsamer Stille auf der Bühne, eine Schere vor sich platziert.

Ono selbst performte Cut Piece mehrere Male, zuletzt 2003 im Théatre du Ranelagh, organisiert vom Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Über die Jahre folgten viele weitere Performer*innen. Im Lichthof des Gropius Bau wurde das Werk im Rahmen der Ausstellung YOKO ONO: MUSIC OF THE MIND erneut aufgeführt: Anfang Mai 2025 performte die in Berlin lebende Musikerin und Künstlerin Peaches Cut Piece. Bereits 2013 führte Peaches das Werk auf persönliche Einladung von Ono beim Meltdown Festival auf.

.jpg)

Yoko Ono, Cut Piece, 1964, performt von Yoko Ono in New Works by Yoko Ono, Carnegie Recital Hall, New York, 1965

© Yoko Ono, Foto: Minoru Niizuma

Yoko Onos Cut Piece performt von Peaches

Yoko Ono, Cut Piece, 1964, performt von Peaches im Rahmen von YOKO ONO: MUSIC OF THE MIND, Gropius Bau, Berlin, 2025

© Gropius Bau, Foto: Holger Talinski

Auch wenn Cut Piece oftmals aus feministischer Perspektive betrachtet wurde, bietet die Arbeit verschiedene Interpretationsansätze. Ein Fokus liegt auf der Beteiligung des Publikums: Indem das Publikum selbst zu Performer*innen wird, stellt sich die Frage der Machtdynamik zwischen Performer*in und Publikum. Zudem ist es die Haltung der performenden Person, die mit pazifistischen Vorstellungen in Einklang steht. Ono, die von Beginn an betonte, dass jeder Mensch, unabhängig seines Geschlechts, Cut Piece performen könne, überließ dem Publikum die Entscheidung, wie viel sie ebenso symbolisch wie auch physisch – in Form ihrer Kleidung – von der künstlerischen Arbeit mitnehmen wollten. Onos in sich ruhender Zustand verwies dabei auf die buddhistische Idee von Entsagung, der Entledigung des eigenen Egos und des Wegrückens von der Vorstellung einer festen Form.

„Es war eine Form des Gebens, Gebens und Nehmens. Es war eine Art Kritik an Künstler*innen, die immer nur das geben, was sie geben wollen. Ich wollte, dass die Menschen nehmen, was immer sie wollen, deshalb war es sehr wichtig zu sagen: Ihr könnt schneiden, wo immer ihr wollt.“ — Yoko Ono, 1967

8

Der Körper als Schlachtfeld

Von Tokio zog Ono 1964 zurück nach New York und knüpfte wieder unmittelbar an die dortige Avantgarde- und Fluxus-Szene an. Gemeinsam mit anderen Künstler*innen realisierte Ono zahlreiche Events, Konzerte und neue Arbeiten, unter anderem The Stone in der Judson Kirche, widmete sich jedoch auch bewusst eigenen Projekten. Ihre Beziehung zu Fluxus, trotz Nähe und kreativer Verbundenheit, blieb ambivalent:

„Fluxus war George [Maciunas] und George war Fluxus. Mitunter listete er alle Namen auf, manchmal auch ohne Zustimmung der Künstler*innen, und ließ dann wiederum ein oder zwei Namen wieder weg, weil er einen persönlichen Streit mit ihnen hatte. Er war eigensinnig und ich war es auch.“ — Yoko Ono, 1994

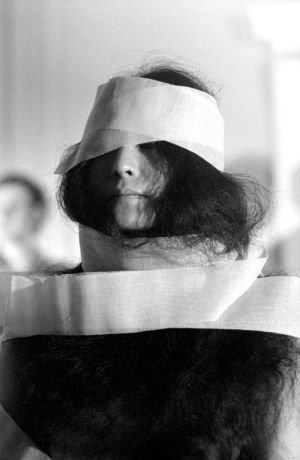

1966 wurde Ono nach London eingeladen, um am Destruction in Art Symposium (DIAS) teilzunehmen. Organisiert von Kunstkritiker Mario Amaya und Künstler Gustav Metzger, kamen Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen zusammen, um das Thema Zerstörung in Kunst und Gesellschaft zu diskutieren. Ono performte im Rahmen von zwei Konzerten am Africa Centre verschiedene Arbeiten, unter anderem Cut Piece, Bag Piece, Strip-Tease for Three, Fly Piece; die größte Aufmerksamkeit kam allerdings Cut Piece zu. Zudem präsentierte sie Shadow Piece am London Free School Playground und nahm an mehreren Symposien teil.

Im selben Jahr zeigte Yoko Ono in der Indica Gallery ihre erste Einzelausstellung in London. Unfinished Paintings & Objects by Yoko Ono umfasste hauptsächlich weiße oder durchsichtige Objekte, die als „unvollendet“ präsentiert wurden. Die Besucher*innen waren aufgefordert, sich zu beteiligen und die Werke entweder physisch oder in ihrer Vorstellung zu vervollständigen. Die Ausstellung markierte einen Schlüsselmoment in ihrer Karriere – nicht zuletzt, weil sie dort John Lennon kennenlernte, ihren späteren Ehemann und langjährigen künstlerischen Partner.

Yoko Ono, Wrapping Piece, 1961, performt von Yoko Ono im Rahmen von Yoko Ono: Music of the Mind, Bluecoat, Liverpool, 26. September 1967

© Yoko Ono, Foto: Sheridon Davies

9

Eine feministische Avantgarde-Strategie

Als Reaktion auf die anhaltende Diskriminierung von Frauen in der Gesellschaft setzte in den 1960er Jahren in den USA, Großbritannien, Deutschland und anderorts die zweite feministische Befreiungsbewegung ein. Anders als die erste feministische Welle, die sich vor allem für Gleichberechtigung im rechtlichen Bereich stark machte, befasste sich die zweite Welle mit Themen wie sexueller Befreiung, häuslicher und sexualisierter Gewalt, Recht auf Abtreibung und Gleichberechtigung im Arbeitsleben. Obwohl Onos Cut Piece (1964) auch heute noch die im feministischen Diskurs am meisten diskutierte Arbeit Onos ist, sind es vor allem einige ihrer filmischen Arbeiten, die Forderungen der damaligen feministischen Befreiungsbewegung thematisieren.

Eine dieser Arbeiten ist “RAPE” (1969), die Ono gemeinsam mit John Lennon in London drehte. Im Film verfolgen ein Kameramann und ein Tontechniker eine Fau auf der Straße bis zu einem Friedhof und schließlich bis zu einem Apartment. Obwohl sie zunächst geschmeichelt wirkt, wächst ihr Unwohlsein zunehmend. Auf spürbar unangenehme Weise verweist der Film auf Voyeurismus, den ausbeuterischen Male Gaze (männlichen Blick) der Filmindustrie und die Viktimisierung von Frauen in der Gesellschaft. Zugleich spiegelt die Arbeit die Situation Onos und Lennons wider, verfolgt zu werden – sei es von Presse, Polizei oder der Öffentlichkeit.

Yoko Ono, “RAPE”, Filmstill, 1968/69, Regie von Yoko Ono & John Lennon

© Yoko Ono

In einer weiteren Filmarbeit unter dem Titel Freedom (1970) versucht Ono eine Minute lang, sich aus ihrem BH zu befreien – eine kurze, aber eindrückliche Geste, die gesellschaftliche Zwänge infrage stellt. Beide Filme sind Beispiele für Onos Bereitschaft, gesellschaftliche Tabus herauszufordern und sich für Gleichberechtigung von Frauen in der Gesellschaft einzusetzen.

Yoko Ono, Freedom, 1970, performt von Yoko Ono, Regie von Yoko Ono, Soundtrack von John Lennon

© Yoko Ono

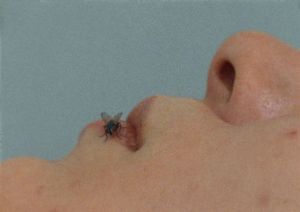

Onos Interesse an avantgardistischen Filmen teilte auch John Lennon, mit dem sie FLY (1970) umsetzte. Für FLY steuerte Ono nicht nur das Skript bei, sondern komponierte auch die Musik im Film, die ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist. Im Film ist ein Frauenkörper zu sehen, auf dem sich eine Fliege beinahe ununterbrochen hin und her bewegt. Das als lästig und schmutzig geltende Insekt, das verjagt und abgelehnt wird, kann nicht ignoriert werden – es stört. Die Fliege wird zum Symbol des Aufbegehrens, der Befreiung und der Überwindung von gesellschaftlichen Normen.

.jpg)

Yoko Ono, FLY, 1970/71, Regie von Yoko Ono & John Lennon, Score und Konzept von Yoko Ono, Soundtrack von Yoko Ono & John Lennon

© Yoko Ono

In ihrer avantgardistischen Herangehensweise zeigen sich Onos feministische Strategien – nicht nur in den 1960er Jahren, sondern auch in ihrer Jugend und bis in die Gegenwart hinein. Schließlich umfasste ihre kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Denkweisen fortlaufend auch, dass Geschlechterrollen nicht hingenommen werden. Sie hat stets ihre eigene Stimme genutzt, um Vorgefundenes zu hinterfragen und Unrecht zu benennen.

1972 veröffentlichte Ono im Sundance Magazine den Artikel The Feminization of Society. Der Text forderte zu einer Solidarisierung aller Frauen und einer Neuausrichtung der Gesellschaft in Richtung weiblich konnotierter Eigenschaften auf. Zugleich setzte er sich auch mit dem Versäumnis der zweiten feministischen Welle auseinander, alle Frauenstimmen, unabhängig ihres Hintergrunds, zu vereinen und damit Rassismus und Intersektionalität als feministische Betrachtungen mitzudenken.

10

Aktivismus: Die Botschaft ist das Medium

Bottoms

Kurz nach ihrer Einzelausstellung in der Indica Gallery 1966 befasste sich Ono erneut mit ihrer kurz zuvor in New York gedrehten Arbeit NO. 4 (Bottoms) (1966), die George Maciunas in seine Fluxus-Filmsammlung Fluxfilm Anthology aufnahm. Im Film zu sehen waren sich bewegende nackte Pobacken – unter anderem von Philip Corner, Anthony Cox, Bici Hendricks, Geoffrey Hendricks, Kyoko Ono, Ono selbst, Ben Patterson, Jeff Perkins, Carolee Schneemann, James Tenney, Pieter Vanderbeck und weiteren Freund*innen. In London lud Ono für eine Langversion des Films über eine Werbeanzeige in einer Zeitung ausschließlich „intellektuelle Hintern“ dazu ein, beim Film mitzumachen. Über 200 Hintern traten an zehn Tagen vor die Kamera. Statt Unterschriften zu sammeln, sollten die Hintern als Petition für den Frieden voranschreiten. Die dazugehörige Anleitung lautete: „Reihe als Friedenspetition Hintern statt Unterschriften aneinander.“

Der Film wurde zunächst zensiert und kam erst nach öffentlichkeitswirksamen Protestaktionen von Ono und ihrem Freund*innenkreis in die Kinos. Der kontroverse Film und die mediale Berichterstattung befeuerten Onos Popularität.

Yoko Ono, FILM NO.4 ('BOTTOMS'), Filmstill, 1966/67

© Yoko Ono

„Ich stamme aus einer Tradition, in der ein Konzert als sehr erfolgreich gilt, wenn man ein Werk auf die Bühne bringt und das Publikum – und zwar das gesamte Publikum – den Saal verlässt. Schließlich bedeutet dies, dass das Werk so kontrovers ist, dass das Publikum es nicht annehmen konnte. Wenn du ein Stück geschaffen hast, das alle genießen und bei dem jede*r bis zum Ende entspannt dasitzen kann, dann hast du den ursprünglichsten Nerv des Publikums getroffen. Meine Arbeit war nicht unmittelbar, sie hatte kein Gefühl der Unmittelbarkeit in Bezug auf die Beliebtheit.“ — Yoko Ono

WAR IS OVER!

IF YOU WANT IT

Das enorme Interesse der Öffentlichkeit aufgrund ihrer Beziehung zu John Lennon, der schon zu dieser Zeit zu den bekanntesten Personen der Welt gehörte, veränderte Onos Praxis. Statt Arbeiten für einen kleinen avantgardistischen Kreis nutzte sie die Medienpräsenz, um nunmehr Millionen von Menschen zu erreichen.

Vor dem Hintergrund der politisch bewegten 1960er Jahre – Proteste gegen den Vietnamkrieg, Bürger*innenrechtsbewegungen und feministischer Aktivismus – realisierte Ono gemeinsam mit Lennon zahlreiche Friedenskampagnen, die auf vornehmlich simple Slogans und öffentlichkeitswirksame Massenmedien setzten. Zu den ikonischsten gehören WAR IS OVER! IF YOU WANT IT oder die von ihnen veranstalteten Bed-ins for Peace (beide 1969), bei denen sie womöglich inspiriert von studentischen Sit-in-Protestaktionen mehrere Tage lang und begleitet von Kameras im Bett für Frieden demonstrierten. Der klare Appell an die Menschen: Veränderung ist möglich, wenn man es will.

Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Themen fand sich auch in Yoko Onos Musik wieder. Aufbauend auf ihrer musikalischen Ausbildung und ihrem Interesse an Kompositionen hatte sie bereits in den 1950er Jahre begonnen, ihre Stimme in Performances als Instrument einzusetzen. Nach der Veröffentlichung ihres ersten gemeinsamen Albums mit John Lennon, Unfinished Music No.1: Two Virgins, im Jahr 1968 folgten musikalisch gesehen besonders produktive Jahre. 1971 zogen Ono und Lennon schließlich von London zurück nach New York. Am Everson Museum in Syracuse, New York, präsentierte Ono mit This Is Not Here (1971) ihre erste Museumsschau – und schlug damit ein neues Kapitel in ihrem künstlerischen Schaffen auf.

Yoko Ono, Bed Peace, 1969, Regie von Yoko Ono & John Lennon

© Yoko Ono

11

Anwesenheit vs. Abwesenheit

Eine nicht genehmigte Ausstellung im MoMA

Im Jahr 1971 lud Ono über eine Anzeige in der New Yorker Village Voice zu einer Ausstellung im Museum of Modern Art (MoMA) ein. Die Ausstellung mit dem Titel Museum of Modern (F)art war vom MoMa niemals bestätigt, geschweige denn geplant worden. Mit dieser rein konzeptionellen Ausstellung spielte Ono mit der Erwartungshaltung der Besucher*innen, die der Anzeige zahlreich folgten und am MoMA erschienen – völlig ahnungslos, dass sie bereits selbst an der künstlerischen Arbeit teilnahmen.

Als eine „one-woman show“ Onos beworben, wurden die Besucher*innen am Eingang des MoMA von einem Mann mit Sandwich-Bauchladen erwartet. Dieser teilte ihnen mit, dass Ono zahlreiche Fliegen im exakten Mittelpunkt des Museums freigelassen hätte. Das Publikum sei dazu eingeladen, den Fliegen durch das Museum und in die Stadt hinaus zu folgen. Folgendes stand auf dem Bauchladen geschrieben:

„fliegen wurden in einen glasbehälter getan, der genauso groß wie yokos körper ist; dasselbe parfüm, das yoko benutzt, wurde in den glasbehälter getan; der behälter wurde dann genau in die mitte des museums gestellt; der deckel wurde geöffnet und die fliegen wurden freigelassen; fotograf*innen wurden extra aus england eingeladen, um der aufgabe nachzukommen, durch die stadt zu gehen, um zu sehen, wie weit die fliegen geflogen sind; die fliegen können anhand ihres duftes unterschieden werden, der dem duft yokos entspricht; macht mit bei der beobachtungssuche & flug 12/71“

Mit ihrer konzeptionellen Ausstellung spielte Ono nicht nur mit der Erwartungshaltung der Besucher*innen, sondern verwies mit dem nach der Freilassung der Fliegen leeren Glasbehälter auf die Unsichtbarkeit von Künstlerinnen. Die inszenierte Leerstelle, der humorvolle wie provokante Titel und Untertitel, Museum of Modern (F)art. one woman show, und die unliebsamen Fliegen prangerten damit den Missstand an, dass Institutionen zur damaligen Zeit nahezu keine Werke von Künstlerinnen ausstellten.

Mehr als 40 Jahre später, im Jahr 2015, hatte Ono ihre erste Einzelausstellung am MoMA. Der Titel der Ausstellung: Yoko Ono: One Woman Show 1960–1971.

12

Musik zum Überleben

Im August 1980 nahmen Ono und Lennon ihr erstes gemeinsames Album seit acht Jahren auf: Double Fantasy wurde im November desselben Jahres veröffentlicht und erhielt später Preise wie 1981 den Grammy Award für das Album des Jahres – für Lennon eine posthume Auszeichnung. Etwa einen Monat nach der Veröffentlichung des Albums, am 8. Dezember 1980, wurde Lennon in Onos Beisein vor ihrem Haus in New York ermordet. Nach dem tragischen Tod Lennons widmete sich Ono stärker der Musik und brachte im Laufe des Jahrzehnts mehrere Alben heraus. Sie selbst sagte: „Es war die Musik, die mich überleben ließ.“

Fünf Jahre später, 1985, eröffnete im New Yorker Central Park die Gedenkstätte Strawberry Fields, eine von Ono und dem Architekten Bruce Kelly gestaltete Fläche von über 10.000 m² zu Ehren von John Lennon. In den Folgejahren setzte sich Ono weiterhin politisch ein: 1987 reiste sie nach Moskau, um an einem internationalen Forum der Anti-Atomkraft-Bewegung teilzunehmen.

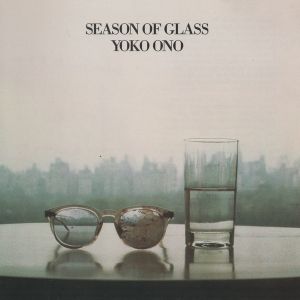

Yoko Ono, Season of Glass, 1981, Album-Cover

© Yoko Ono

1989 eröffnete ihre Einzelausstellung Yoko Ono: Objects, Films im Whitney Museum of American Art. Die Ausstellung markierte das neu entfachte Interesse der Kunstwelt an Onos Schaffen, das nach wie vor international zu beobachten ist. Zahlreiche Einzelausstellungen folgten weltweit, wie beispielsweise die Ausstellungen Did you see the horizon lately? im Modern Art Oxford in 1997, YES YOKO ONO, organisiert von der Japan Society, New York, in 2000, Yoko Ono: One Woman Show, 1960–1971 im Museum of Modern Art (MoMA), New York, und YOKO ONO MORNING PEACE im Museum of Contemporary Art (MOT), Tokio, beides 2015, YOKO ONO: MUSIC OF THE MIND an der Tate Modern, London, und der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, in 2024 sowie im Gropius Bau, Berlin, in 2025 und YOKO ONO: DREAM TOGETHER in der Neuen Nationalgalerie, Berlin, ebenso in 2025.

Noch heute, mit über 90 Jahren erreicht Ono mit ihren auf den ersten Blick spielerischen und simpel wirkenden Kunstwerken, ihren kurzen Handlungsanleitungen und partizipativen Werken, Menschen auf der ganzen Welt und regt diese zum Nachdenken und Handeln an. Sie hat neue Ausdrucksformen geschaffen und zentrale gesellschaftliche Fragen, besonders Friedensthemen, in den Fokus ihrer Kunst gerückt. Allein deswegen nimmt ihre Stimmen weiterhin eine bedeutende und starke Stellung ein – weit über die Grenzen der Kunstwelt hinaus.

Foto: Albert Watson © Yoko Ono

Die Arbeiten von Yoko Ono im Gropius Bau

Mitwirkende

Connor Monahan, Studio One

Jon Hendricks, Studio One

Jenna Krumminga, Übersetzung

Patrizia Dander, Gropius Bau

Natalie Schütze, Gropius Bau

Vanessa Schaefer, Gropius Bau

Isabel Eberhardt, Gropius Bau

Mit besonderen Dank an Connor Monahan, Jon Hendricks, Susie Lim und dem Studio One.

.jpg)

.jpg)

%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)